Est-ce le premier janvier déjà ou bien est-ce quelques jours plus tard ? je ne sais plus, mais en sortant de la gare un soir, le premier janvier ou quelques jours plus tard, sa main glissée dans la mienne, il me demande : est-ce que tu aurais imaginé ça, si on te l’avait dit, il y a six ans, quand tu avais posé ta tête sur mon épaule alors qu’on attendait un train sur ce même quai – ce même quai de cette petite ville de ce pays qui n’est ni le tien ni le mien, alors qu’à ce moment-là encore, rien ne nous liait sauf nos mails, nos mails et nos mails – que six ans, oui, six ans après, par hasard, on habiterait là ? Et moi de lui répondre, est-ce que tu aurais imaginé ça, si on te l’avait dit, il y a trois ans, quand nous étions rentrés de vadrouille – de je ne sais plus quelle vadrouille, peut-être d’un voyage en Italie ? – et que nous avions trouvé dans notre placard à thés trois nouveaux sachets laissés par de gentils inconnus, trois sachets qui s’appelaient le thé des poètes solitaires, la tisane bella vita et le petit bonheur de Morges, est-ce que tu aurais imaginé que trois ans plus tard, nous irions nous installer là, dans cette petite ville de ce petit pays qui n’est ni le tien ni le mien et dont on sait simplement qu’elle a une boutique de thés en vrac aux jolis noms ? Et de rire, évidemment. De rire des surprises de la drôle de vie, qui va et vient comme on ne l’attend pas, et qui secoue tout le temps tout en même temps.

Rire, d’un pays à l’autre, dans le quotidien chamboulé, c’est bien ce qui reste. C’est ma cinquième expatriation, mon énième arrivée quelque part, mais la première à deux, et ça change à peu près tout. Dans un message, F. me demande comment vont les amoureux enfin réunis, et c’est vrai que tous ces jours à savoir qu’on va se retrouver le soir, ça fait chaud au ventre comme lorsqu’il pose ses mains-bouillotte sur ma peau quand vient la nuit. Rire, rire en cuisinant à deux, rire en se couchant, rire en inventant des chansons stupides, et depuis qu’on a regardé un soir Vice versa, on se demande, « C’est Joy qui pilote, là ? ». Oui, elle pilote et guide, tenace et délicieuse.

Parfois pourtant, un peu de vertige. Les journées s’étirent un peu, et après l’intense des dernières semaines, il y a un autre rythme à trouver. Je me plonge dans les souvenirs de novembre et décembre, et c’est du vrac ; c’est Dame Fanny avec qui on se dit au bas de notre immeuble, « au revoir et à une prochaine ici ou là » et que finalement, je recroise déjà le lendemain, un grand sac de bouquins à lui mettre entre les mains, « tiens, on avait oublié ça ! ». Ce sont quelques jours à Rennes chez C., une crêperie ensemble et un carnet de poèmes en arabe et en français, la douceur entremêlée à la douleur, comment ça se tricote. C’est ce vaste syndrome de l’imposteur qui prend des proportions ridicules avant une formation à Nantes, et qui s’évapore à la deuxième minute environ de ma présentation – et les pistes que T. me propose d’explorer pour faire disparaître ce truc bizarre et dévorant de manque de confiance.

C’est le retour à Bruxelles, avec tout qui se mélange : le déménagement à préparer, les choses à vivre dans l’ici et le maintenant, et les mails qui ne cessent d’arriver pour suggérer l’après. J’essaie de faire un pas après l’autre, d’être pleinement dans chacun, mais quand je dois boucler une conception pédagogique assise au milieu des cartons dans notre appartement sans meubles tout en établissant un budget plus que prévisionnel pour 2018, je tremble un peu.

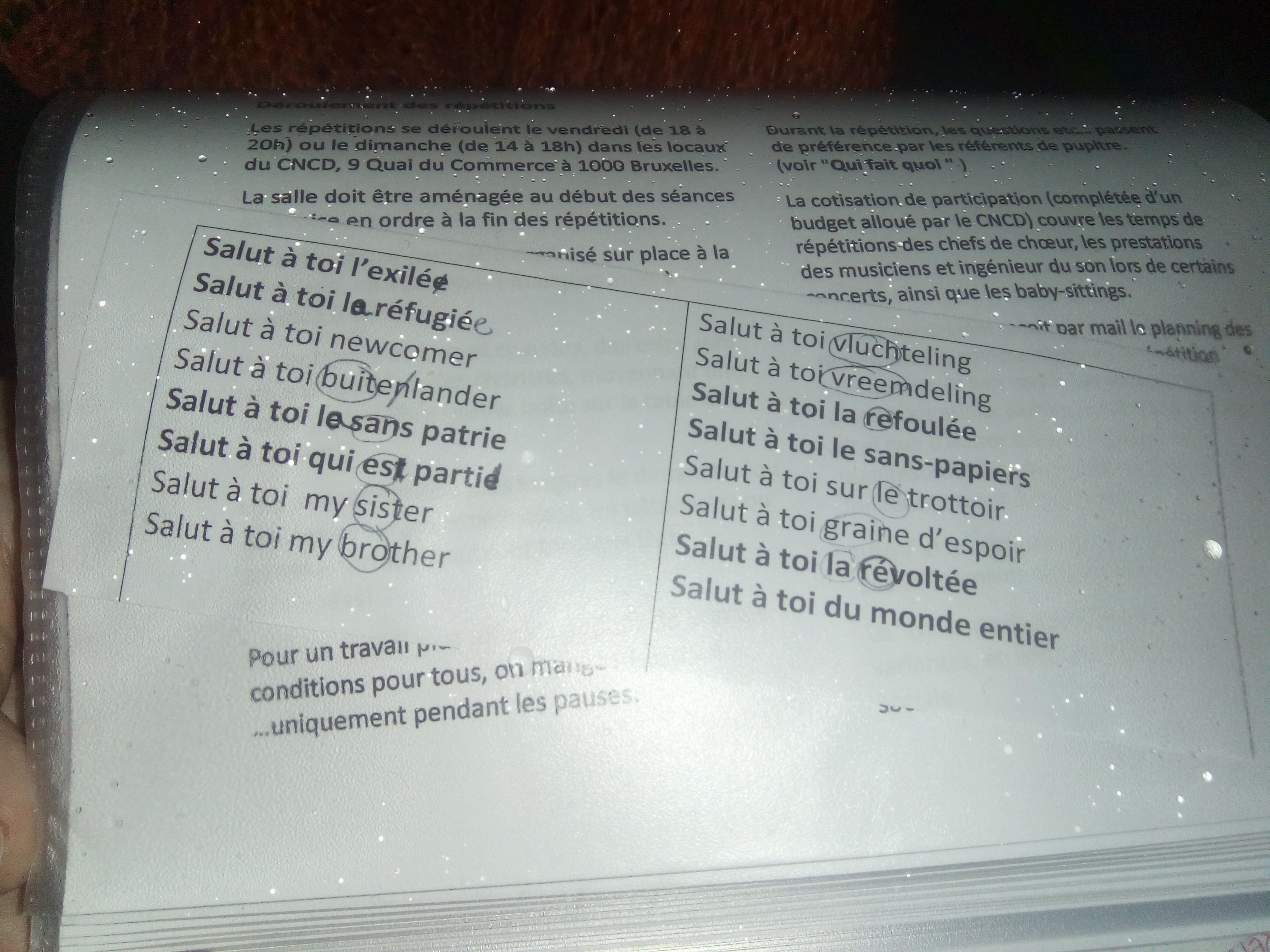

Il y a encore quelques répétitions de la chorale, avec parfois cette bouffée de tristesse qui monte quand on chante et que je sens que je vais partir ; encore des manifs sous la pluie – jusqu’au bout, jusqu’au bout –, une auberge espagnole et un karaoké pour dire vraiment au revoir – le patron du bar a déposé une boîte de friandises sur la table, « aux nouveaux départs ! ». Des chants au bord du canal dans la nuit avec toutes les bougies, not in my name, on dit. On marche ensuite jusqu’au théâtre sans s’arrêter de chanter, tout ce groupe adoré et P. qui nous accompagne à la guitare, c’est l’émotion qui pulse dans mon ventre, et décidément eux, je n’ai vraiment pas envie de les quitter.

Il y a encore un atelier d’écriture et le petit miracle à chaque fois, celles qui ne voulaient pas écrire et qui finalement disent, « je pensais que ça allait être complexe et en fait, c’était super simple ! », un resto libanais avec A. de passage, des verres à la vieille Chéchette, un chocolat au lait de soja en échange de quelques livres avec C*, une soupe partagée avec Ce. chez elle, « c’est toi qui pars ! », « non c’est toi », « mais moi je reviens après », ah ça… On va encore au théâtre – dans ce petit théâtre qui ressemble de moins en moins à un hangar et de plus en plus à un théâtre, mais encore quand même beaucoup à un hangar – et qui est l’endroit où on est le plus allés ensemble, on y emmène des amies de passage, on va manger chez notre chère presque-voisine M., et on va voir le bébé à peine né de nos copains. Les au revoir dans la pluie et dans le froid ont l’avantage de faire moins mal : on ne se rend pas tout de suite compte, tout occupé.e.s qu’on est à se couvrir un peu plus… Un dimanche en fin d’après-midi, on pédale jusque chez notre Marraine dans le froid, sur mon pain d’épices, on étale les délicieuses confitures de son jardin, et c’est bien de la voir, elle dans sa maison, avant de partir, qu’elle nous serre contre son cœur comme à chaque fois, et que le temps s’arrête un peu l’espace d’une heure ou deux. Un samedi après-midi, mon amie montréalaise est de passage, dans son sac, la si jolie petite tasse faite par ses mains – petite, dit-elle, pour que le thé soit toujours chaud, ici ou ailleurs.

On passe beaucoup de temps à vider l’appartement. Un peu angoissés à l’idée de devoir franchir la douane, pas assez attachés à nos meubles qu’on avait tous récupérés pour avoir le courage de les déménager à 800 kilomètres de là (même si, ah, ce fauteuil bordeaux pour y lire), conscients que les loyers suisses nous laisseront sans doute un appartement plus petit, où mettre moins, alors on vide. Tout ce qu’on donne. Tout à coup, ça paraît évident de se débarrasser des choses ; le tri de la bibliothèque permet de faire resurgir les pages qu’on veut vraiment bouquiner, et le garçon d’à côté s’enregistre en train de raconter des souvenirs liés aux objets qu’on laisse derrière. Pendant des jours, le salon est plein de piles de livres avec des post-it et un prénom dessus. Plus tard, ce sont des caisses remplies, des sacs alignés les uns à côté des autres, et l’espace me semble toujours plein. Mais l’amoureux qui était parti quelques jours revient et s’exclame : « ah, ça prend forme ! » et ça fait du bien d’entendre ça, moi qui ai l’impression d’être empêtrée dans quelque chose qui ne finira jamais – comment peut-on faire tenir autant de choses dans un appartement, me dis-je alors que tout le monde m’affirme qu’il n’y a pas tant ?

Je confie la tente des jours meilleurs à M., mon grand sac à dos du Burkina Faso à Hanneton, mon vieil ordinateur à P., mon ancien vélo à une association qui le retapera pour les demandeur.euse.s d’asile. J’aime ces nouvelles vies qui s’annoncent pour ces objets tant aimés, de savoir que ça continue, ça m’apaise. Alors c’est la longue valse des gens qui passent, des inconnus qui arrivent un peu essoufflés en haut des escaliers qui remercient, des gens aussi qui disent qu’ils vont venir et ne viennent pas, et toute cette organisation que ça demande, mais quand même, le plaisir d’offrir une suite. C’est l’occasion aussi de revoir ces connues pas si connues, de boire un thé et de bavarder, parfois plus que ce qu’on a jamais fait, parce que oui, il faut bien le dire mais les fins, ce sont toujours à chaque fois aussi les moments où se disent d’autres débuts, ceux qu’on aurait pu tisser mais qu’on n’avait pas imaginés, et on se trouve un peu bête de partir, avec des bribes d’amitiés, des petites graines semées là.

À ma merveilleuse docteure, j’offre plantes et chocolats, j’essaie lui dire à quel point c’est précieux, d’avoir été accompagnée par elle, mais il ne faut pas que je parle trop, sinon je vais me mettre à pleurer. Dans la rue où tout concorde, la dernière séance est pleine de joie ; pleine d’émotions aussi, on se dit le plaisir qu’on a eu à travailler ensemble, à avancer côte à côte, même si c’est bien sûr plutôt moi qu’elle. Je sors en talons fleuris du cabinet, mais j’enfourche mon vélo après les avoir remis dans mon sac, quand même, il ne faut pas exagérer !

Entre trois cartons, il faut retourner à Nantes, et je maudis un peu mon moi du passé qui a découpé cette formation en deux jours puis un, même si je me réjouis évidemment d’y aller. Mais quand il n’y a tout à coup pas de train qui fonctionne, je me retrouve une nuit à Paris, à débarquer à l’improviste chez K. alors que sa mère, ma chère J., y est, je me retrouverais presque à bénir la SNCF pour cette soirée toutes ensemble, malgré mes quelques heures de sommeil en moins du lendemain. À 6h18, le train n’a pas de conducteur, et j’arrive en retard à la formation ; le soir, il y a encore tant de choses que je voulais partager, mais hop le temps, évaporé.

Au retour, on fait une soirée filles toute en douceur et en émotions, assise dans un coin de mon salon, je suis attentive aux mots qui se disent, aux choses qui se confient. C’est l’émotion là en plein dedans, je suis si heureuse qu’une soirée comme ça puisse encore avoir lieu chez moi, au milieu des cartons – même si je les ai bien cachés alors tout le monde de dire, « mais vraiment, tu vas déménager ? », vous ne voyez donc pas, que la bibliothèque a disparu, que je vous sers du vin dans des verres en plastique ?

Et oui, c’est le canapé qui part, puis le matelas d’appoint, les blocs de rangement, et c’est là que l’appartement se met à résonner, ça devient difficile de continuer à vivre dans le déni du départ. Mais avec le garçon d’à côté, j’ai ce sentiment puissant d’être une équipe, non pas d’être accompagnée, ou épaulée, ou bien si mais c’est plus, le sentiment d’être ensemble, de faire ce truc-là – partir – à deux, avec les choses que lui prend en charge et celles dont je m’occupe, avec notre liste longue comme le bras et toi la location de la camionnette, moi les gens qui annulent au dernier moment, toi les vitres des velux, moi l’évier et les plaques, toi le dossier d’exportation pour le nouveau pays, moi la place de stationnement à la commune, toi-moi-toi-moi, et nous collés contre le canapé, « on va partir, tu te rends compte, on va quitter l’appartement d’à côté », parfois dans la voix, ça tremble, c’est les larmes ou c’est la joie, « j’aime bien vivre des aventures avec toi. »

Le dernier dimanche, on fait un apéro dinatoire de départ, les ami.e.s arrivent les mains pleines, et on laisse traîner un carnet pour qu’iels y laissent un mot, une trace, pages qu’on lit ensuite dans la nuit, un peu balbutiants. Et puis il faut enchaîner, les coups de fil pour les derniers préparatifs, et à J-1, je prends un train pour Lille en espérant que la grève ne le touche pas, et je retrouve mon père. On traverse la ville à pied pour aller chercher la camionnette qui va nous accompagner pendant quatre jours, et c’est parti pour la route. À Bruxelles, il fait un temps à ne pas regretter de quitter Bruxelles, un brouillard épais, et entre les travaux de l’immeuble qui rendent la cage d’escalier pleine de poussière blanche et cette purée du dehors, on se dit que c’est le bon moment – peut-être ?

On ferme encore des cartons, ça sent le vinaigre blanc et l’huile essentielle d’eucalyptus, le garçon d’à côté va chercher à manger chez le traiteur chinois pour la dernière fois et on finit une bouteille de vin laissée par les copains. Comme on n’a plus de futon, on se fabrique des lits de princesse au petit pois en entassant matelas de camping, couettes, duvets et plaids. Après je ne sais plus, après ça s’enchaîne, une étape après l’autre, camionnette chargée – à moitié vide à force d’avoir donné, appartement nettoyé, derniers bouquins glissés dans une boîte à livres, état des lieux signé, libération de caution demandée, trajet entamé.

A* nous a laissé des pâtisseries marocaines pour « quand on en aurait besoin », mais on ne les mangera que le lendemain finalement, quand on aura passé la frontière – et la douane surtout. Là, pour l’instant, on roule jusque dans les Vosges, on écoute un peu Nostalgie, un peu une compil’ que m’a faite ma sœur d’Uruguay, on parle aussi, doucement dans le ronronnement de la route, une main sur la cuisse de mon amoureux qui conduit. On arrive chez les amis des Vosges au début de la nuit, on est accueilli.e.s comme des rois, et c’est bien, de se faire chouchouter après toute la fatigue – tout ce qui nous a fallu pour tout boucler à temps – et puis on dort. Le lendemain, à nouveau parti.e.s, le passage à le frontière ne se fait pas sans encombres, trimballé.e.s de bureau en bureau au moins dix fois, et cette heure désagréable à attendre que chacun ait fini sa pause déjeuner pour qu’on puisse obtenir la photocopie dont on a besoin.

Comme à chaque fois dans ce genre de cas-là, je serre les dents, noue mon ventre, et profite de la chance d’avoir une couleur de peau et une nationalité qui ouvrent des portes, j’ai le cœur qui bat en tendant mon passeport et la liste de nos effets personnels (19 cartons de livres, 3 de carnets, 3 de courrier, 1 de vêtements, 2 de vaisselle, et caetera) mais au fond, nous ne risquons pas grand-chose. Au pire quoi ? Nous n’avons même pas le temps d’y penser parce que « c’est bon, vous pouvez y aller », à force de trop réfléchir à l’importation en Suisse, on avait oublié qu’il y avait une exportation à faire aussi, et un papier manquait.

Quand on passe la douane, donc, c’est enfin soulagés, et à la station suivante, affamés. Le menu est en allemand et le garçon d’à côté comme moi retrouvons de vieux restes pour expliquer à mon père – ça, c’est un hamburger avec des frites – mais finalement non, c’était des chips.

Encore quelques heures de route plus tard, on arrive dans la petite ville, on décharge tout dans le hall, ce qui permet de saluer les nouveaux voisins et le concierge archi sympa qui nous dit, ah, elles vont être bien, vos plantes, tout en haut ! Le temps de laisser tous nos cartons dans cet appartement qui nous attend, de boire un coup avec les propriétaires et il faut déjà repartir. Le soir chez les parents de l’amoureux, la fatigue se fait vite sentir, mais on touche au but, le lendemain enfin rouler jusqu’à Lyon, faire le plein, rendre le camion.

La période des fêtes peut commencer. Une fondue avec les copains, et puis le temps avec mes oncles et tantes, une bûche végane à la poire, à l’amande et au chocolat, mes cousines qui grandissent, des cadeaux que j’avais trouvé le temps de trouver – je ne sais toujours pas comment –, le thé dans le nouvel appartement de ma sœur où elle semble si bien, et un colis qui part à l’autre bout du monde pour la deuxième restée en Uruguay. On fait beaucoup de route et des trajets qui ne correspondent à aucune logique géographique – mais à une logique du cœur, alors on passe dans le pays de Gex, dans la Drôme des collines et en Auvergne, en emportant à chaque fois avec nous des souvenirs de parties de jeu, des lectures, des discussions animées, des chocolats et des balades dans le froid.

Et puis 1er janvier, voilà, il est l’heure de rentrer, peut-on dire « rentrer » pour « retourner dans un endroit où on a passé à peine deux heures » ? Quel verbe alors utiliser ? Pendant dix jours, je n’ai plus eu de clé d’appartement, et pourtant, cet appartement nous attend. C’est donc au bord de l’année que nous arrivons, une voiture, un train après l’autre, là. Très vite, il y a cette volonté de défaire, et de faire respirer – dans l’appartement il y a beaucoup, et après avoir tellement déstocké à Bruxelles, on aspire à du vide, du peu. On installe nos grands bocaux de graines – ceux que les nouveaux locataires bruxellois nous avaient proposé de leur laisser, ah ça non ! – et puis nos livres dans la bibliothèque, je ne sais plus dans quel ordre. On pousse les canapés, on choisit une place pour chaque plante, on habille l’ampoule nue de l’abat-jour en papier du Laos-voyage-d’une-autre-vie, on sort la vaisselle qu’on adore, nos tasses de couleur et nos jolis bols, la superbe cruche offerte par mes sœurs à Noël et on remplit nos cartons vides par des choses de l’appartement – a-t-on besoin de neuf planches à découper ? On fait en sorte que ce soit chez nous, même si c’est pour pas si longtemps.

On trouve une petite table pour accueillir le clavier du piano, je ressors les partitions imprimées au dos des affiches pour le ciné-club que j’animais au Kirghizstan, et on passe de longues minutes à regarder cette vue sur le lac. Après notre baie vitrée bruxelloise et la ville qui s’étendait à nos pieds, on a maintenant le lac et les montagnes, l’eau qui change au gré du ciel, ou est-ce le ciel au gré du lac ? Je m’écrie, mais là, ce sont des montagnes ?, et j’écris que là, ce sont des montagnes, oui, comme au bout des avenues quand j’habitais en Slovénie, mais là, c’est encore plus près.

C’est toute cette liberté du quotidien à réinventer. On est encore dans la paperasse, dans les coups de fil pour récupérer les documents nécessaires, les tampons à faire apposer. Un jour, j’apprends que j’ai bien été radiée du statut d’indépendante à Bruxelles, le lendemain, que je suis acceptée dans une coopérative en Susse, et ça s’enchaîne comme ça, filant parfois un peu le vertige des journées qu’on ne sait pas tout à fait comment occuper, avec ce temps qui coule entre les doigts, alors qu’on aurait bien sûr mille choses à faire, mais par où, par quoi commencer ? Au téléphone, il me dit « il faut que tu sois patiente », et j’entends ça, et j’entends aussi évidemment le chemin aussi chouette que le résultat, mais l’urgence à la fois que les choses se mettent en place, là. Dès que la tête est trop pleine, c’est direction le lac et les quelques minutes à pied pour le rejoindre, un thé de nos thermos au soleil sur un ponton, et les week-ends en sont de vrais.

Le garçon d’à côté va récupérer notre troisième panier de légumes hebdomadaire, par contre, on n’a toujours pas de numéro de téléphone, c’est qu’il y a une histoire de sens des priorités. On s’essaie à de nouvelles choses, la fabrication de yaourts de soja, la cuisson du pain, et la planification des repas. Au menu, tatin de navets ou gnocchis de courge et sauce à la sauge, du çig köfte comme on aimait tellement en manger à Bruxelles, et des crèmes au chocolat et à la fleur d’oranger.

Je suis à peine là que je dois déjà repartir, c’est que dans l’agenda de janvier, j’ai essaimé des ailleurs, alors je prends le train pour Lyon, cette formation préparée avec beaucoup plus de sérénité que la précédente – ça s’apprend, donc, ouf ! – et dans la salle, il y a une de mes profs de M2, si ça, c’est pas le monde à l’envers, alors je donne ma langue au chat. Je passe une journée à faire écrire, à discuter et à réfléchir, et j’aime tant ces temps de formation, que je n’ai qu’une envie : les développer. C’est bien noté, ça aussi, sur la liste des idées de ce que pourrait être cette nouvelle vie, il ne reste qu’à savoir comment m’y prendre. Ou même mieux peut-être, allons-y sans savoir, là, comme ça, dans l’élan et l’envie, plutôt que de réfléchir à comment commencer, allons voir plutôt, oui, comment c’est.