Je repense à cette phrase assénée mille fois sur les gens heureux et sans histoires, mais je dois me rendre à l’évidence : quand je suis triste, je suis bien en peine de raconter quoi que ce soit. Peut-être que l’écriture a changé, que son but n’est plus le même, depuis toutes ces années. À un moment sans doute, c’était plutôt ça, les mots comme un sauvetage, mais lentement ça s’est transformé. Les mots comme quoi, maintenant ? Les mots, comme quoi.

Mi-avril de retour de six semaines sac au dos, je pousse la porte de l’appartement d’à côté pour y trouver des surprises alignées les unes à côté des autres. On avait laissé les clés aux copains de passage, un à un, ils les ont échangées contre des tablettes de chocolat, des paquets de thé et des mots doux qui disent comme toujours la joie des amitiés. À ça, s’ajoutent des cartes postales des ailleurs, et voilà une belle manière d’adoucir un retour.

C’est que la veille encore, nous étions dans la cabane de M. à l’orée de la forêt bretonne, les corps pleins de sommeil quand la voiture s’est garée sur le chemin. Il faisait brumeux et ce départ très tôt, ça permettait d’éviter tous les regrets, toutes les tristesses. Trente bornes plus tard, M. nous lâchait sur un rond-point de bord d’autoroute avant de rejoindre son bateau, et – lundi de Pâques 7h34 – je n’avais pas tellement confiance. C’est ce que m’apprendra toujours le stop, à me laisser surprendre, puisque environ 25 secondes plus tard, nous montions déjà dans notre première voiture de la journée.

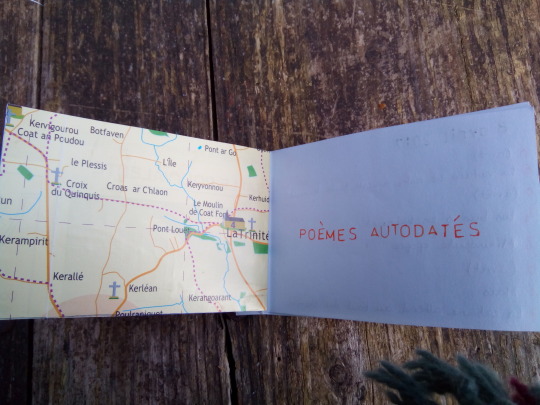

La veille encore donc, et toutes les autres, nous étions dans la cabane de M., à l’orée de la forêt bretonne, les corps pleins de soleil. J’y ai lu près de 2000 pages, englouties au fond de moi, enfin le temps d’être soi. Les balades et les pas jusqu’à la source, les verres de vin autour des grands feux, les livres lus à voix haute à la lumière de la lampe solaire ou de la bougie, les vélos sur les routes et les fichues pentes à 12%, les lunettes à la fraise mangées sur le banc à côté de l’église, une bouteille de Clairette de Die partagée avec les voisins chez qui nous remplissons les bidons d’eau, les clins d’œil complices quand on se tait pour entendre les grattements des souris dans le toit : nous sommes en vacances et les cheveux du garçon d’à côté sont continuellement ébouriffés. Je voudrais toujours rester là. Mais comme on ne peut pas, on fabrique un petit carnet-souvenir dont je fais la reliure avec de la ficelle à rôti et on y glisse pour M. nos poèmes de la semaine. La poésie en guise de merci.

Six semaines sac au dos, le temps de multiplier les lieux et les liens, de comprendre où je vais – dans un document texte plus que dans lavielavraie, mais c’est déjà incroyablement fort et extrêmement près, en tout cas, plus que ça ne l’a jamais été. Ma chère Normandie et des lectures-mots-ateliers avec des tout-petits, la mer en grand et cette drôle de coïncidence dans un village de 700 habitants. On anime avec O. une veillée littéraire dans une cidrerie, entre deux gorgées de calvados, je lis du Prévert et du Norge.

Chez Mam, mi-mars ça ressemblait aux premiers jours de vrai printemps, on goûte sur sa terrasse quand elle rentre du lycée, j’essaie de faire en sorte que l’endroit soit doux pour quand elle arrive, du thé glacé ou une tarte au citron. Chacune je crois, d’être là ensemble, nous nous réparons. Je pioche dans sa bibliothèque, on cherche des réponses à nos grandes questions du moment dans des recueils et des récits. Une tarte aux oignons, deux pièces de théâtre écrites en 24h, les fous rires, les fureurs.

Un coup de téléphone vient chahuter le reste, je découvre un espace en moi pour la colère. J’en ferai quelque chose un jour, que ça devienne moteur, que je ne reste pas toujours assommée. Je l’ai été déjà – dans une chambre d’hôtel à Brest, dans une chambre d’amie dans les Vosges, dans les bras d’une aimée à La Rochelle, petits effondrements des sens. Un jour cette femme que j’aime beaucoup me dit, « tant qu’on est dans la création, on ne peut pas sombrer », et c’est une phrase à laquelle j’ai envie de m’accrocher.

Un matin mon pouce levé et les noms des villes écrits multicolores sur l’ardoise Velleda. On arrive dans les Vosges chez J&P alors qu’ils ne sont pas encore là mais la clé est dans le vase à côté de la porte, j’aime la forêt tout à côté, le champ des biches où on les regarde nous regarder, et dans cette maison-là, les peurs peuvent se dire, et ça ne les rend même pas plus réelles. Ça aussi, je suis en train d’apprendre. Je lis le dernier livre de J., La Trouille, ça s’appelle, alors bon.

Des trains, des trains, au bout c’est La Rochelle, les amies dingues qui organisent le plus beau des festivals, même si un peu engluée dans trop de pensées, j’ai du mal à en profiter autant que je voudrais. Dans la petite voiture d’Agatha Cristal, on entasse des sacs de terreau jusqu’au toit, et on en étale plus tard le contenu dans l’herbe du jardin des plantes après avoir dessiné un cercle au compas humain. Les plaques déposées sur la terre sont pleines de poésie, de mots ronds et doux, je suis épatée par celles qui mènent des projets jusqu’au bout. Je donne des ateliers ici et là, j’y parle de fuite et d’équilibre, et je me dis que c’est drôle : j’ai beau à chaque fois préparer mes énoncés des semaines, voire des mois à l’avance, c’est toujours pile là-dedans que je suis quand il s’agit, des semaines, voire des mois plus tard, d’animer.

À La Rochelle, on prend des plats à emporter au restaurant thaïlandais d’en face qu’on retourne manger dans l’école pas encore tout à fait décorée, les lendemains, je bats des mains devant des spectacles qui m’émeuvent plus que de raison. M. nous fait une démonstration de son générateur de critiques de danse contemporaine et j’en pleure de rire ; 13h30 à la lecture des auteur.e.s du festival, je balbutie des pages du roman en train de s’écrire, et une femme à la fin me demande, « ça veut dire que je peux le trouver à la librairie éphémère ? » J’aime que le garçon d’à côté soit là, l’emmener dans ce monde et le voir mettre des visages sur les prénoms dont je lui parle tout le temps. On mange une glace végane sur le port, et à la fin des quelques jours, j’ai des instants précieux engouffrés dans tout mon corps.

C’est à moi de le suivre ensuite, cap sur Brest en passant par Rennes pour voir C. et là où elle s’est installée ; des mots et la ville de nuit, une crêperie mais pas la meilleure puisque celle-ci est fermée le lundi. Le lendemain, c’est Brest donc, je passe des heures à écrire dans un café, je songe à aller au ciné mais je vais plutôt me perdre à la librairie, constituer une petite pile avant de quitter tous les écrans. Un soir, il y a ces verres en terrasse et le cidre en même temps que les plats indiens, la voiture en panne qui nous fait revenir sur nos pas à 1h30 du matin, sonner à nouveau chez A., et dire, « est-ce qu’on pourrait rester dormir chez toi ? » C’est tout une petite épopée, la cabane se mérite, on dirait. J’aime le calme de M., les rires que ça provoque, la tranquillité qui facilite les choses. C’est reposant.

Alors quand six semaines plus tard, je rouvre la porte de l’appartement – j’ai laissé l’amoureux à la gare, c’est beaucoup de choses en moi mélangées ici et là. Pour ne pas avoir trop le temps de réfléchir, je suis moins de douze heures plus tard devant un groupe d’étudiant.e.s tellement demandeur que je ne me sens pas toujours à la hauteur, et l’après-midi, devant un groupe d’enfants non-scripteurs. J’aime mes grands écarts même si j’aurais parfois besoin de m’échauffer. Mais c’est bien aussi, ce retour sur les chapeaux de roues, c’est que la solitude je n’ai plus l’habitude, alors je veux bien qu’elle ne m’attrape pas tout de suite, pas trop vite.

Il y a des mots bien trop émouvants sur l’écran de mon téléphone, des pensées vers mes petites sœurs et ce sacré trio que nous formons, la fierté énorme que c’est de penser à elles, l’émotion en bloc quand dans ma boîte aux lettres, il y a le jeu de tarot dessiné par l’une, et sur mon répondeur, les mots racontés par l’autre. On s’appelle « juste cinq minutes » qui se transforment en huit fois plus, jusqu’à ce que je doive m’enfuir en pédalant de toutes mes forces pour rejoindre la répète de la chorale militante qui a déjà commencé.

Avec Ce., on a noté tous les jeudis matins dans l’agenda, « projet créatif », histoire de laisser de la place pour ça, malgré les semaines folles et les échéances en plein dedans. La semaine, je réponds à des questions d’enfants qui me demandent, « qu’est-ce que vous préférez dans le fait d’être auteure ? » – et j’essaie de ne pas trop réfléchir à ce que ça veut dire, ça, « le fait d’être auteure ». Plus tard, ils me font dédicacer un livre, et pour ceux qui ne l’ont pas encore reçu, une feuille quadrillée à glisser plus tard, dedans ; évidemment je fonds. La semaine encore, il y a une fois mon amie du Kirghizstan là tout à coup dans mon appartement, et la semaine d’après, c’est au tour de mon copain de Slovénie, j’aime bien quand presque se percutent les mille vies. Le week-end, il faut pédaler pédaler jusqu’au bout de la ville pour glisser, fébrile, des papiers dans des enveloppes, puis pédaler pédaler dans l’autre sens pour aller chanter trop fort trop faux en manif. Soirées électorales, j’ai proposé à qui voulait de venir à la maison, on boit des bières et on fait des caviardages poétiques à foison, ne pas pleurer ne pas pleurer, même s’il y a mille raisons. J’ai 29 ans entre les deux tours, les amies arrivent des bouquets de fleurs dans les bras, et même si on ne veut pas parler de politique, c’est toujours de ça qu’on finit par parler, mais ouf il y a mon copain A. de Malte soudainement par hasard débarqué là pour la soirée.

Le lendemain, on prend quatre trains pour pas si loin, j’avais dit en rêvassant, la côte d’Opale, ce serait beau, nan ? J’ai laissé le garçon d’à côté faire, ça devient nos petits rituels d’anniversaire. La yourte d’octobre et ce si joli gîte d’avril, on avait hésité à cause de la météo, et finalement, « s’il y a un lieu qui s’appelle Escalles, je pense qu’il faut y aller ». Des œufs au plat de la ferme au petit-déjeuner et un cake aux prunes préparé par la propriétaire, du vélo jusqu’aux falaises, sur le chemin je perds une mitaine, ça doit vouloir dire stop à l’hiver.

Retrouver Bruxelles, « cette fois je suis là pour deux mois au moins je crois ». Un concert de musique d’Amérique latine, des pièces de théâtre et les bouquins commandés dans les librairies, à offrir ou à garder, et dont on saisit déjà qu’ils vont bouleverser. Toujours pas de cinéma, pourtant dans ma tête je voudrais. À la place, je découvre et tombe amoureuse de l’émission Remède à la mélancolie et de la voix d’Eva Bester. Il y a aussi la douce voix de Lotte au téléphone, la bouille de son bébé. Les annonces délicieuses d’enfants à venir à chérir. Les autres coups de fil, plus difficiles à passer. Sur les étals du marché, c’est le retour de la rhubarbe et des épinards, dans le four, des cookies ou une tarte aux courgettes et aux pignons poêlés, des madeleines aux amandes à transformer plutôt en cake-étoile après une première fournée un peu trop ratée-sucrée. Un pot de confiture pêches vanille – c’est l’écriture de ma mère sur l’étiquette – a pris la suite de celui de « figues, la meilleure » – « et là tu reconnais, c’est l’écriture de qui ? ». Il fait chaud et nous passons le velux pour rejoindre la terrasse clandestine, le plateau entre les mains avec les assiettes du dîner. Nous restons là bien après avoir fini de manger, ma tête sur le ventre du garçon d’à côté rentré trois jours ; dans les ciel, les avions font des lignes parallèles. La chaleur éclate dans de gros orages et des éclairs (au chocolat) et la pluie qui bat le goudron lui donne l’odeur de l’été. Accalmie, avec Maé on descend faire un tour du parc pour que Mouche s’aère et les mots acidulés se fondent dans une salade de quinoa aux tomates séchées.

Dans mon carnet orange, toutes les échéances sont notées, et je vois la fin de l’année déjà courir vers nous à grandes enjambées. J’essaie de ne rien oublier, bientôt il y aura les concerts et tous nos chants sur la justice migratoire, bientôt les parcours poétiques racontés par les habitant.e.s du quartier, bientôt des fils rouges pour dessiner notre été, bientôt un peu moins de flou sur ce qui va arriver. C’est parce que ces temps-ci, il est question de réinventer la vie : à quoi pourrait-elle ressembler ailleurs qu’ici ? Il s’agit d’en faire une autre belle et grande aventure, de trouver des réponses, mais pas trop, pour que ce soit encore chouette de partir, sans tout savoir à l’avance. « Sinon, ça ne vaut plus trop le coup, qu’est-ce que tu en penses ? »