(d’habitude je relis toujours à voix haute avant de poster, là j’ai juste, en plus, cliqué sur « enregistrer »)

Quand, ce vendredi soir-là, la médecin m’avait rappelée pour me dire qu’il fallait que j’aille aux urgences, j’étais assise face à la baie vitrée en train de boire du thé et de manger des cookies à la noix de coco avec K., alors la seule chose que j’avais trouvé à répondre, vraiment, c’était : « mais euh… maintenant ?! », parce que continuer à bavarder joyeusement me semblait plus important qu’à peu près tout le reste. C’est drôle comme, quand on est au cœur des choses, on ne les mesure pas, drôle de se rendre compte à quel point elles nous dépassent. Alors un peu plus tard, j’écrivais au garçon d’à côté de ne pas s’inquiéter mais que je rentrerais après ce qui était prévu, alors encore plus tard je me disais qu’avec un peu de chance j’attraperais bien le dernier métro, alors toujours plus tard en étant en train d’envisager de prendre un taxi, je comprenais que je ne dormirais pas dans le radeau, ni cette nuit-là, ni la suivante, ni la suivante suivante, et caetera.

Sur le lit des urgences, j’ai commencé à me dire que j’avais de la chance que tout ça arrive dans un ici dont je parle la langue, un ici près d’un hôpital, un ici où je fais confiance à une médecin et où je ne reporte pas sans cesse le moment d’aller la voir quand ça ne va pas. Sur le lit des urgences, pour me convaincre tout à fait de mes 47 bonnes étoiles, j’ai essayé de m’expliquer à moi toute seule (et à mes perfusions et au tensiomètre et à mes tuyaux d’oxygène) ce que j’avais en slovène ou en russe pour me montrer à quel point c’était bien que je sois là, à parler une langue que celles et ceux qui allaient me soigner comprendraient. Sur le lit des urgences, à partir du moment où une blouse blanche est entrée en coup de vent pour me dire, c’est une embolie pulmonaire, j’ai eu cette chanson de Frank Monnet et Vincent Delerm en tête pour le reste de la nuit, en boucle avec les paroles hachées menues, dont je me rappelais à moitié : nous danserons les embellies de mai, et puis les aléas nous chahutent un peu pour voir… Ah ça, tiens.

Finalement, il y a eu sept nuits là, sept, et c’était tellement surprenant, que cette douleur d’abord vague un matin dans la jambe droite puisse être deux semaines après un truc bien plus grave qui t’empêche tout à fait de respirer. À vrai dire, je n’en reviens pas moi-même, de cette coquine de vie, et ça cogne un peu dans la tête quand un médecin vous dit avec un air abasourdi, heureusement que vous n’êtes pas venue plus tard, ou bien qu’un autre ouvre de grands yeux en feuilletant mon dossier, double embolie massive, vous ne faites pas les choses à moitié, vous, oh non, jamais.

Je crois que moi ça allait, oui d’accord je n’arrivais plus à monter les escaliers, oui d’accord j’étais tout le temps essoufflée et ça m’étonnait un peu, mais c’est étrange aussi comme le cerveau se fabrique des explications ; si j’avais du mal à lire ce texte à voix haute à C., c’est qu’il (le texte), et elle (C.), m’émouvaient trop, si j’avais du mal à avancer, c’est que Bruxelles s’était gelée pendant la nuit, si j’avais du mal dans les escaliers, c’est que mon sac était décidément trop lourd. Parce que sinon, oui, j’en suis sûre en fait, ça allait, il y avait eu des défis à relever et des remises en question, soudain la sensation désagréable d’être complètement démunie face à une classe, et l’écriture frénétique dans le train du retour pour essayer de comprendre, et le plaisir malgré tout de savoir qu’il y aurait encore et encore tant de choses à apprendre. Ça allait, oui, il y avait la réécriture par deux ados d’un récit de Borges en commentaire de match de foot qui m’avait fait presque pleurer de rire, la reprise de la chorale et les paroles de Clandestino qui font battre le cœur, la joie de se retrouver tou.te.s à chanter plus fort et à faire des plans pour la suite. Il y avait eu à nouveau le train à peine après être rentrée, Lyon le temps d’un week-end et les copains qui se lancent dans des pains au chocolat véganes pour le brunch, et un aller-retour à Montpellier sur une journée, pour une formation et un chouette moment avec des étudiants, à transmettre un soupçon de passion, et cette cour en attendant le cours, toute baignée de soleil. Ça allait, bien sûr, puisque S. avait débarqué pour le week-end d’Allemagne, et A. et L. d’ici, un parmentier de lentilles vertes aux patates douces l’avait laissée, S., ébahie, et puis on avait improvisé cette soupe miso à huit mains, et parlé parlé parlé des mélanges de langues incertains.

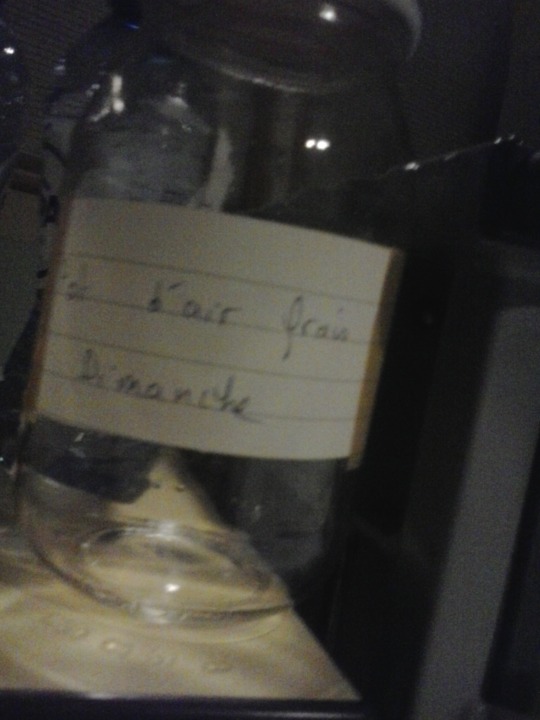

Alors puisque ça allait, c’était étrange tout à coup de ne plus avoir le droit de se lever, de se sentir si faible et de déclencher les bips du moniteur sans comprendre pourquoi et en cherchant en vain comment respirer autrement pour que la machine se taise enfin. Il faudra donc se souvenir de toujours dire au revoir avec toute son attention, dire au revoir en conscience, en conscience de ce à ce soir qui n’en était pas un, qui heureusement était un à demain. Donc non, quand je suis au cœur des choses, je ne me rends pas compte de combien elles me dépassent, et dans les jours qui ont suivi, j’ai fait le tri dans ma tête pour décider de quelles informations j’avais envie d’avoir ; contrôler tant bien que mal mes peurs panique, demander les choses petit à petit. C’est parfois le regard des autres qui fait prendre conscience qu’il y a peut-être bien un problème, oui, les ami.e.s si bienveillant.e.s et attentionné.e.s tout autour et tout à coup je distingue une lueur d’inquiétude immédiatement réprimée au fond des pupilles, un soupçon d’angoisse dans leurs voix, mais bien vite, tous les mots bizarres des docteurs qu’on transforme en blagues, et pour me changer les idées les tonnes de livres aimés et amenés, les mandalas si apaisants à colorier, les gourmandises sucrées, les podcasts téléchargés, et puis A. à qui je disais au téléphone que c’était l’air frais, qui me manquait le plus, A. donc qui le lendemain me ramenait des bocaux avec écrit pot d’air frais – lundi, ah les ami.e.s !

Ce sont des jours qui resteront vagues, les bleus sur les bras à cause des prises de sang, les examens à la chaîne et l’attente, l’infirmier néerlandophone à l’accent adorable qui me raconte des histoires drôles aux soins intensifs, l’infirmière espagnole qui entre dans la chambre en disant salut madame ! à chaque fois, et tout ce petit monde qui s’affaire autour de moi et moi qui ne suis plus tellement bonne à rien, mais mon but dans la vie devient à un moment d’être, quand même, à chaque passage, réveillée pour pouvoir remercier. Ce sont des jours à guetter les horaires de visite, à guetter la main de mon amoureux à prendre dans la mienne, à guetter les histoires du dehors que C. vient raconter, à guetter le sommeil, les levers du jour, la sortie, et les petites victoires soudain gigantesques : pouvoir se lever ; marcher ; prendre une douche ; monter des escaliers ; et l’envie d’être dehors, de reprendre la vie la vie la vie embellie encore plus fort.

Il faut aussi approprier cette sensation d’être fragile dans ses yeux à lui, moi, fragile ? Je répète je ne suis pas en sucre ! (mais un peu en chocolat) ; cette demande continue de tou.te.s de faire attention, qu’est-ce que ça veut dire exactement ? C* me convainc si joliment que cette aventure n’est rien d’autre qu’un plaidoyer pour le stop : puisqu’il ne faut pas rester immobile et être aux aguets pendant les longs trajets, n’est-ce pas ça une ode aux sauts de puce, au pouce levé, aux voitures enchaînées mais séparées de l’attente pied à terre et sac au dos ? Oh, j’aime tant qu’elle me dise ça, et sur le marque-page qu’elle dépose sur la table de nuit, je relis ses frissons de mots. Après les soins intensifs, il y a cette chambre normale et ma douce coloc’ S., et nos mots de soutien en va-et-vient. À la fin de notre première discussion, voilà qu’elle me dit, mais en fait, toi, tu as quelque chose dans ta tête qui te dit que toujours ça va aller, c’est ça ? et je me dis que mine de rien, c’est un bon résumé.

Et effectivement, ça va à nouveau. Je sors un vendredi soir, C. est venue me chercher, j’ai pour partir, pour rentrer, mon sac à dos et mes chaussures de randonnée ; quand même, me dis-je, on ne change pas une équipe qui gagne ! Dehors, tout semble irréel, et pile une semaine après, à nouveau la baie vitrée, à nouveau le thé – quand je veux, quand je veux. Des balbutiements et de l’émotion, et plus tard, le garçon d’à côté qui rentre des Vosges avec des cadeaux joliment emballés, et cette nuit-là, la sensation retrouvée de sa main qui passe sur ma hanche pour se glisser contre mon ventre, un soulagement du comme avant.

Je dois rester à l’appartement au calme, nous travaillons côte à côte mais moi quand même pas trop : cette semaine de repos m’autorise à aller m’enrouler dans un plaid et à regarder les oiseaux voler quand des soucis de facture me font râler. Cette semaine de repos, c’est aussi l’occasion de préparer des crêpes pour la Chandeleur, histoire que les amies qui travaillent trop puissent venir mettre les pieds sous la table. J’aime ce temps dérobé au reste, cette excuse qu’on m’offre pour passer ces journées ensemble, lui et moi, une sieste un jeudi en milieu d’après-midi et en nous réveillant, je ne sais plus lequel de nous deux dit, tu te rends compte de comme on est privilégié ? Et l’autre d’acquiescer. La pluie sur les velux continue à nous bercer.

Un soir, c’est Z. qui débarque à l’appartement avec son bonhomme de quinze mois. Plus tôt assis dans le canapé, on s’était fait la réflexion avec le garçon d’à côté que l’espace n’était pas safe du tout, ah les bocaux, ah les plantes vertes, ah les meubles branlants, ah les escaliers. Mais une traversée de la ville m’avait valu la récupération d’un lit-parapluie, alors on s’en est sorties. C’est comme s’il fallait réapprivoiser une amitié avec en plus un bébé, réajuster des repères et faire des aller-retours entre tous nos espaces-temps ; il y a la joie brute des souvenirs, les interrogations, les longues discussions pour expliquer les chemins qui se prennent, et ceux qu’on a dépassés sans même trop les considérer. Une balade le dimanche dans le soleil et sur les pavés lui fait regretter je crois la ville, le monde et les boutiques ouvertes. On mange une frite assises dans une tranche de lumière, petit P. dort au fond de sa poussette.

Avant, il y a ce grand repas à la maison, parce que j’avais tellement envie avant de partir en travadrouille de revoir tous les visages aimés ailleurs que dans la chambre d’hosto, et puis de pouvoir rendre un peu de l’énergie offerte… Alors, il y a des heures passées à cuisiner de petites choses véganes, des pâtés et des tartinades, des tartes et des gâteaux (et celui au citron et au pavot est décidément en passe de devenir mon préféré) et l’interphone qui semble miraculeusement réparé juste pour cette soirée. Ce sont les pas dans les escaliers, les bouilles qui apparaissent une à une dans l’encadrement de la porte, les étreintes, maintenant que tu es sortie, on a moins peur de te casser, les bouteilles de vin et l’unique verre à pied vénéré comme un totem puisque tous les autres se sont brisés, les amies qui se connaissent et moi qui ignorais qu’elles se connaissaient, et les gens que je suis si heureuse de se faire se rencontrer ; décidément, ah, que j’aime ça, faire les présentations et savoir qu’il y aura entente, partage, questions, enthousiasme ; parce que je ne connais que des extraordinaires, j’en suis intimement convaincue. Alors qu’elle m’est douce, cette soirée, elle finit autour d’une histoire en origami et de beaucoup de rires, autour d’allumettes qui forment des figures sur le parquet, autour de projets inventés comme on imaginerait un autre monde où chacun.e aurait une place légère et importante, joyeuse et indispensable à la fois. Je pense aux ami.e.s pas là, à celleux que je verrais si bien aussi ici, et à la chance que j’ai, je ne fais que me le répéter. Finalement, F. part et revient dormir sur le canapé parce qu’elle a oublié ses clés, et avant que j’aie le temps de dire quoi que ce soit, tout est rangé, on boit une tisane avec celles qui restent, et je me sens apaisée.

Et puis je reprends le travail mais ce sont les vacances pour beaucoup, alors c’est encore une semaine-à-moitié, je remplace une collègue et fais dessiner puis deviner des faits divers, au travail, un je me suis inquiétée, et je rassure, ça va, ça va regarde, tout est passé, je donne des cours sur skype, je vais à une formation et je prépare vaguement des ateliers. J’ai à nouveau des douleurs qui m’angoissent, mais ouf, il n’y a rien, voyage autorisé. Je tombe malade, mais bof, un bête rhume de février.

Et voilà, c’est la travadrouille d’hiver cette fois, vingt-deux jours à nouveau, pile comme à l’automne, d’autres destinations, mais ce concept, testé et approuvé, adulé, travaille, vadrouille, écris, et aime aussi, car tout ça aux côtés du garçon d’à côté, et puis aimer l’ailleurs et l’ici, l’envol et l’envie, aimer le dépaysement et le défi, aimer aimer. Nous voilà embarqués dans un avion pour la Suède, pour aller voir Lotte qui aime aussi, et découvrir ça sous la neige. C’est fou d’avoir lu et adoré Les chaussures italiennes pas longtemps avant car souvent, je me dis que ça ressemble à un paysage de Mankell ; l’arrivée sur la forêt enneigée, les pontons qui s’avancent dans l’eau et les lacs gelés. Il y a la découverte de Stockholm et de ses îles-jardins, ses façades colorées et ses buffets dingues végéta*iens, ses lieux où l’on a envie de se lover, ses surprises et ses rues pavées, le thé illimité dans les restaurants qui nous fait répéter il est bien ce pays, hein, il est bien, celui qui a inventé une bouilloire et celle qui écrit que le thé est encore chaud, oui, ces deux-là que nous sommes, se trouvent bien dans ce pays, hein ? La langue est si drôle avec ses trémä prësqüë pärtöüt, et on fait des jeux de mots sur à peu près… tout. Entre deux bras de mer il y a nos bras à nous, nos nez gelés, esquimaux emmitouflés. J’aime écouter les récits de Lotte et N., leurs apprentissages de ce lieu-là, et tisser des liens entre les pays – c’est comme en, mais c’est différent de. Lotte raconte ses premiers cours de FLE, et nous voilà avec un sujet de conversation en plus qui peut nous passionner des heures durant évidemment. Un ou deux soirs à organiser une vadrouille sur des sites en suédois en plein mois de février, vive la hors-saison et tout est fermé ; mais finalement, une trouvaille, un bus et un bateau le lendemain, la beauté de l’archipel, une île presque rien qu’à nous, un pique-nique là où le vent s’est calmé et la glace qui fait comme des petites méduses sur les rochers ; le thermos vidé ; plus tard, le froid le froid et le bateau qu’on prend pour l’éviter, une petite maison dans les bois, et ce fou rire devant les couettes individuelles des Suédois. Il y a un restaurant végé où les serveuses portent un t-shirt qui me fait beaucoup rire, give peas a chance, et puis l’ambiance toute douce, la lumière de fin de jour sur la ville, et dans les haut-parleurs Aldebert. J’écris depuis la table en bois des pages en retard dans le cahier du matin – vert après le jaune terminé, j’aime cette habitude prise de la demi-heure du lever, même s’il m’arrive encore d’oublier. Jour après jour, il y a des plans foireux qui nous font pouffer : deux heures à devoir attendre dans le froid dans un endroit où l’unique bar a fermé, ou le parc qu’on se faisait une joie de visiter (y voir des gloutons !) dont on n’a pas vérifié les horaires, et ah, d’accord, c’est l’hiver… Alors on réinvente nos plans, on découvre l’histoire d’un immense bateau qui a coulé lors de son premier voyage et qui a été retrouvé quasi intact au fond de l’eau 300 ans plus tard. Il y a là des vies à inventer, on pourrait en faire des ateliers. On dit, qu’il est grand, ce radeau ! et on regrette que ce soit déjà l’heure de la fermeture. Le dernier matin, il y a des petits pains roulés à la cannelle et à la cardamome, pour le souvenir. Le trajet jusqu’à l’aéroport, des podcasts un écouteur chacun dans l’oreille. Je suis un peu triste tellement c’était bien, laissons-nous ce temps-là.

On repasse à l’appartement d’à côté le temps d’une nuit, juste pour s’apercevoir que la chaudière fait des siennes alors on dort sous trois couettes, collés collés. Le lendemain, défaire les sacs pour mieux les refaire, et reprendre des trains. Huit heures plus tard, chère Normandie, nous voici. La petite maison du bord de mer, pile comme l’année dernière, les ami.e.s autour de la grande table et d’un verre de rosé, le planning des interventions et le flyer de ce qui se trame. Un dimanche à préparer des ateliers en rentrant du petit marché, un dimanche à faire la transition entre le doux et le doux, encore des bonnes étoiles à foison. Depuis dans les classes, des enfants enthousiastes, ceux qui demandent si on peut écrire de la poésie tous les jours, ceux qui, sachant que je vais l’après-midi dans une autre classe (écrire de la poésie aussi) s’exclament oh mais ils ont trop du pot ! et ceux qui commencent leurs phrases par puisque tu es une poète, comment ne pas, oh, aimer ce boulot-là ?! Sur une île déserte, j’emmènerais un couteau et ma colère, écrit P., et je rentre à vélo dans le soleil.

Dans un mail, on me demande, est-ce que tu vas mieux ? Et c’est fou comme ça paraît déjà si loin, ce mois de janvier bancal à l’odeur d’hôpital. Ici quand je suis arrivée, C. a dit, ah mais à te voir si bien j’avais même oublié, alors oui, je vais mieux, embolie, c’est un mot qui rebondit, un trampoline de mot, une toile tendue sur laquelle sauter pour aller voir ce qu’il y a d’encore plus grand, et d’encore plus haut.