(et hop en audio)

Hier, j’ai commencé par repousser le moment où je devrais sortir pour aller jusqu’à la pharmacie, plus loin que ce que j’avais fait depuis un mois et demi. Même si on en a le droit, ici, je suis restée en tours de quartier. Il faut dire que le dit tour passe sous les arbres et à côté de la rivière, alors vraiment, il y avait de quoi faire. On a eu tout le temps de voir les arbres retrouver leurs feuilles, bourgeons, fleurs, tout le temps de regarder le dehors en criant que c’était la fête du pollen, là !, tout le temps de voir l’orchidée fleurir, le rosier de la pizzeria en bas fleurir – et mon aptitude à nommer les fleurs s’arrêtant là, tout le temps aussi de voir les jolies jaunes apparaître entre les pierres du mur qui descend vers le lac, et les violettes aussi. J’ai repoussé et puis à un moment, je me suis dit qu’il fallait y aller, je sentais bien qu’une drôle de peur me grignotait, et que si je pouvais l’accueillir, je ne pouvais pas la laisser faire pendant encore mille ans. J’ai repensé aux copains qui, jeudi soir sur Zoom, nous disaient leur hâte de longs trajets, à ma sœur qui évoquait son envie démesurée d’aller visiter un autre quartier, et je me suis dit, allez, allez.

En bas, c’était déjà plus facile parce qu’il y avait la température d’été et l’odeur du printemps en grand, j’ai traversé le petit pont, et j’ai longé les rails, et tout était comme neuf et comme avant. J’ai marché lentement, je n’ai pas vu grand-monde, j’ai traversé la gare quasi déserte, et avant d’entrer dans la pharmacie, j’ai promis à l’employée que je n’avais ni toux ni fièvre. Au retour, j’ai fait des courses et surtout, j’ai pris un autre chemin. Maintenant que j’avais exploré plus loin que toutes ces dernières semaines, je n’avais plus envie de rentrer – en plus le long du parc ça sentait l’herbe coupée. Ça m’a rappelé le Kirghizstan, quand pendant mon premier mois là-bas, j’élargissais petit à petit la zone autour de chez moi, à chaque fois y rajoutant une rue, un stand du bazar, une cahute du marché, à chaque fois me répétant : je vais habiter là mais à vrai dire j’y habitais déjà.

Pendant toute cette période, j’ai beaucoup pensé au Kirghizstan, à tout ce que j’avais adapté, là-bas. C’est moi en entier, que j’avais adaptée. C’est un peu ici aussi ce que j’ai fait. Au bout de quatre jours, j’ai écrit : « J’ai découvert que notre balcon était plein de lumière une grande partie de la journée : on peut y lire le matin, y manger le midi, y travailler l’après-midi, avec le grand bruit de la rivière juste en dessous, et je me sens extrêmement chanceuse de ça. Je cherche comment m’installer, je sors une chaise de la cuisine, puis plutôt le fauteuil du salon, puis je me relève pour aller chercher du thé, puis encore fouiller les tiroirs de la commode pour trouver mes lunettes de soleil. C’est ça : je cherche comment m’installer. Comment m’installer dans ce temps long, étiré, alors que pour tant d’autres dans les hôpitaux, ce même temps est précipité, j’imagine les gestes précis à avoir, les décisions à prendre, les choix à faire, les dents à serrer. Mais pour moi, il en est autrement. Mon agenda s’est vidé d’un coup, les ateliers, formation, conférence se sont annulés les uns après les autres. »

Maintenant, il n’y a plus tout à fait la place sur le balcon, c’est qu’on y a rajouté des pots, des jardinières et des semis, des qui poussent beaucoup, des qui poussent pas du tout, c’est un peu expérimental, mais la ciboulette va fort bien et les radis ont servi d’apéritif le jour de mon anniversaire. Maintenant, mon agenda n’est plus trop vide, c’est qu’il y a eu cette belle idée des ateliers en ligne. Bien sûr, j’y avais déjà pensé, quand j’étais arrivée en Suisse en laissant tous les gens qui me savaient animer en Belgique ou en France, mais ce n’était pas allé vraiment plus loin, un mail pour demander si ça intéressait quelqu’un, et puis j’avais laissé ça dans un coin. Après quelques jours à tourner en rond et à me maudire de scroller sans cesse les sites d’informations, j’ai cherché ce qui me ferait du bien, et ça donnait : réussir à me concentrer sur une seule tâche, voir des gens que j’aime, créer, et tout ensemble, ça donnait l’espace d’un atelier. Alors ça a commencé comme ça, égoïstement, et puis c’est devenu plus grand. Me rendre compte que ça pouvait faire du bien à d’autres aussi, ça a égayé mes journées, ça m’a nourrie. Toutes les premières fois, j’ai pleuré après avoir « mis fin à la réunion pour tous », souvent pour toutes, comme si enfin le trop-plein d’informations, d’angoisses, d’incertitudes, de chiffres, pouvait se résoudre là. J’ai adoré (j’adore !) les visages inconnus et ceux aimés, les gens qui se retrouvent par hasard ou se connaissent en vrai, les textes qui se répondent, les bribes des intérieurs de chacun·e, les tours de géographie et d’humeur en début, et se rendre compte de temps à autre qu’on est dans six pays sur trois fuseaux horaires, et l’impression renforcée de partir en voyage à chaque fois, et ne pas savoir faire autre chose mieux que ça.

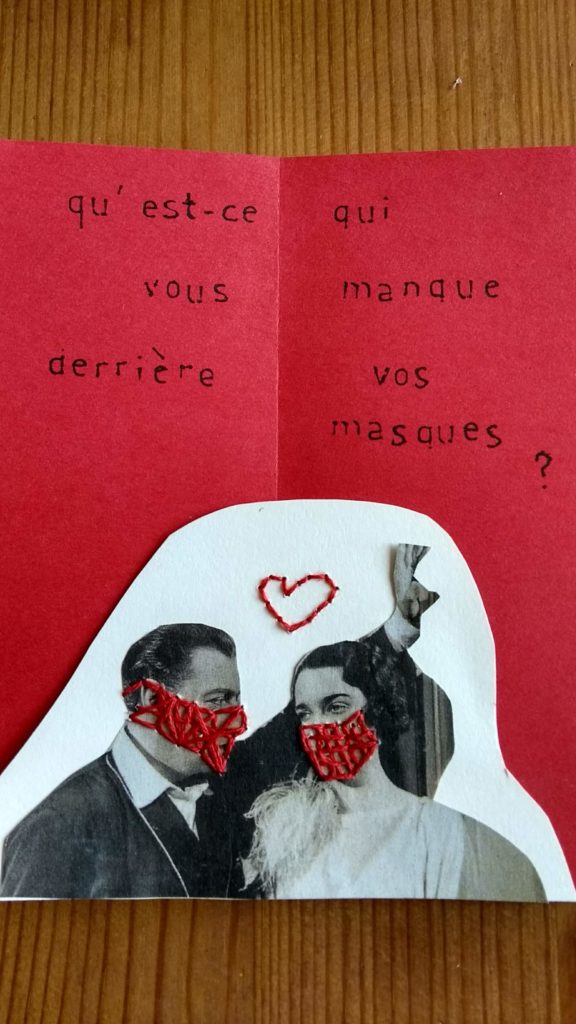

Petit à petit, j’ai coupé les nouvelles, et celles que j’ai continué à prendre ont été celles de la famille, des aimé·e·s, des plantes sur le balcon et du kéfir de fruits. Je me suis mise à danser dans l’appartement, souvent, à aimer l’énergie pendant, et après ; à chanter aussi, encore plus qu’avant, même si les répétitions de la chorale me manquent tant. À relier aussi : de la boîte à papeterie, j’ai ressorti le plioir que m’avait offert M. il y a des années, et j’ai plongé dans ce livre merveilleux dont je n’avais fait que tourner les pages, sans jamais, vraiment, m’y mettre. Là, je m’y mets, je découpe, je plie, je brode, et j’aime terriblement ça, le processus comme le résultat, les idées que ça permet.

La flemme de ranger les courses tout de suite en rentrant s’est transformée en « mise en quarantaine » des aliments, ce qui, il faut bien le dire, arrange tout le monde. Quand je râle un peu contre le fait qu’il faut encoooore cuisiner, et qu’objectivement, on tourne sur les quatre mêmes plats environ, le garçon d’à côté déploie des trésors d’imagination pour réinventer le nom de ce qui se trouve dans nos assiettes, et sachez-le, les douces torsades d’Italie, et la Bretagne florale sur son nid de céréales peuvent redonner le sourire. On ouvre aussi les fenêtres en grand pendant qu’on mange, et entre le soleil et le bruit de la rivière, on appelle ça « le pique-nique ». Parfois, on évoque l’été à venir, nos vacances pédalées avec les copains, mon festival de poésie, son stage en pleine nature, on se demande ce qui en restera, et puis comme c’est un peu trop incertain, on se tourne vers le passé, et on se raconte nos voyages en stop, à tenter de retrouver l’enchaînement des voitures d’un point A à un point B, « et là c’est quand il y avait le scaphandrier !!! ».

J’aime comme on s’est habitué·e l’un à l’autre, nous qui avons beaucoup ensemble et séparément, travadrouillé, et dormi seul·e. Au début, il y a bien eu une fois ou deux où j’ai sursauté quand il a poussé la porte – et il demandait : « ben alors, tu ne savais pas que j’étais là ? » mais bien sûr que si, je le savais, puisqu’on ne pouvait être nulle part d’autre. Hier, il est parti toute la journée, onze heures au total, et c’était bizarre tout ce temps sans lui, et puis je me suis rendu compte que j’ai fait exactement la même chose que j’aurais probablement faite s’il avait été là, et je me suis dit que c’était précieux, cette liberté d’être avec l’autre complètement soi.

En parlant de travadrouille, celle qui s’était imaginée en deux temps trois mouvements en Asie centrale pour aller faire écrire des étudiant·e·s a bien sûr été annulée avant même qu’on ait pris le temps de vraiment y rêver. On s’est quand même dit, « là on aurait dû être dans la navette pour l’aéroport », « là on aurait dû arriver à Dushanbé et il aurait été 2h du matin », mais comme on n’avait rien réfléchi, on s’est arrêtés là. Peut-être que ce sera partie remise, on verra, mais ce que ça a fait bouger, c’est que j’ai repris le russe sur l’appli à la chouette verte, jour après jour, des mots il y a longtemps utilisés qui doucement me revenaient.

Ça, ça m’a fait du bien : de faire revenir les mots, et de les garder pas loin. Je n’ai pas réussi à lire ou presque pas, j’ai relu deux beaux romans jeunesse et c’est tout, alors que j’aurais eu envie de textes qui m’embarquent, d’histoires qui me captivent de bout en bout. Mais j’ai gardé les mots à écrire, ça je n’ai pas lâché, jour après jour pour essayer de dire l’étrange et dire autre chose aussi. On a quand même fait notre résidence avec les amies d’écriture mais à distance, un thé ensemble chaque matin avant de démarrer, puis des pomodoros et des coucous avec l’audio réactivé à la pause le temps de se demander où on en était, et de parfois bien sûr déborder. On a essayé au mieux de faire comme si, même si la bulle qu’on sait si bien créer d’habitude avait du mal, cette fois, à rester intacte ; c’est que quand on coupait finalement, c’était pour retrouver nos vies chacune, et ces va-et-vient immobiles pouvaient être perturbants. Les autres fois, quand on bloque ou qu’on sature, il y a les grandes plages, le silence, le nez au vent. Mais c’était bon malgré tout, magique aussi de pouvoir dire un soir, bon ben j’ai fini, et aussi, voilà, j’ai envoyé le roman. Je ne sais pas si ça avait beaucoup de sens de faire ça, d’envoyer un roman en plein confinement, et en même temps, je me suis dit que quelque part, ça avait du sens pour moi, et que s’il y avait une chose sur laquelle je pouvais agir, c’était bien sur ça : le sens que prennent les choses pour moi.

En histoire de mots, il y a aussi celle-ci : le jour de mon anniversaire à minuit une, le garçon d’à côté me montre une vidéo d’une amie à moi que lui n’a encore jamais rencontrée. Elle dit : « je t’offre le mot « confettis » parce que ça commence comme « confinement » mais qu’on préfère les mots qui finissent par « fettis » que par « finement ». » Après la nuit où je répétais dans ses cheveux, « mais qu’est-ce que tu as encore manigancé comme garçon d’à côté », j’ai reçu des tas d’autres vidéos de mots, et d’ami·e·s qui les donnaient, qui disaient, tiens, c’est pour toi, ces mots monde, époustouflant, bulle et autorisation, ces mots coquelicot et veilleuse, aneth, filigrane et saudade, et Zo qui le lendemain me fait tant rire en m’offrant procrastination. Je les ai notés dans un coin sans savoir encore ce que j’en ferais, je laisse ça germer. Mais c’était une belle journée d’anniversaire, avec des crêpes et de la Clairette, et des bons pour de beaux livres à aller chercher plus tard, quand on pourra à nouveau flâner dans des librairies.

On a continué les rendez-vous avec M., hebdomadaires ou presque, de loin – elle un muffin, moi une crème amandes-rhubarbe avec les premières tiges de la saison. D’habitude, on peut se faire goûter, mais là non. J’ai rêvé quatre nuits d’affilée que j’allais chez le coiffeur, applaudi le soir à 21h et fait des signaux à la lampe de poche aux voisin·e·s, trié des vêtements, écouté Clara Ysé en boucle, relu plusieurs fois la liste des besoins de la formation à la CNV pour faire du tri dans mes pensées, offert l’adoption symbolique d’un pingouin à ma petite sœur pour son anniversaire, participé à mon premier atelier d’autolouange, et dès le lendemain matin, ai proposé aux filles de s’y essayer, avec l’envie d’aller creuser cette pratique et d’élargir mes possibles. J’ai regardé des documentaires sur des belles personnes quand j’avais l’impression que ma foi en l’humanité piquait du nez, Déplacer les montagnes, un épisode de Nus et Culottés, j’ai été triste de ne pas recevoir de courrier mais j’ai battu des mains quand ma boîte à lait laissait échapper un bouquet de fleurs sauvages ou un livre que L. y avait glissé.

Il y a dans un tote bag, pas touchés depuis le début du confinement, les vingt albums jeunesse que j’étais allée chercher à la bibliothèque pour partir animer avec en Normandie, et de la vie d’avant, me reste une sensation floue d’irréel. Le concert de Vincent Delerm à Lyon la veille de l’annonce de la fermeture des écoles, et cette copine par hasard croisée sur les quais en y allant. « On se fait la bise ? » « Ben oui, quand même ! » et tout le temps que ça m’a pris de comprendre, de prendre la mesure des choses. Avant ça, il y avait aussi eu la grève du 8 mars et la sororité, et encore avant, la soirée filles avec un cerveau chacune, ce si doux fort moment, à la fin duquel A. avait dit, « n’empêche, pendant ces trois dernières heures, on n’a pas parlé du coronavirus, et ça fait du bien, non ? », et moi, cette soirée me faisait du bien pour plein d’autres raisons, j’étais si loin de ça. C’était la première soirée que je faisais à la maison depuis qu’on habite ici, et j’étais si heureuse de l’avoir organisée. Je le suis d’autant plus en y repensant deux mois après. Dans la période bazardée, ça fait partie des souvenirs solides auquel se raccrocher.