(en version audio enregistrée dans la nuit)

Dernier matin du Queyras, la biche nous fait l’honneur de paître dans le champ sous nos fenêtres, et les chiennes acceptent de ne pas aboyer pour ne pas l’effrayer. Nous profitons de ces quelques minutes à l’observer au milieu des gentianes jaunes, la montagne en fond, le bois de la terrasse sous nos pieds, les tasses à la main. Il s’agit de suspendre le temps avant de vite vite finir les bagages, vite pas si vite se séparer, vite vite redescendre dans la vallée et la chaleur, vite vite presque rater le train et retourner à la vie où l’écriture a du mal à être au centre alors que là, elle avait trouvé sa place dans les journées, s’était immiscée partout, et c’est le reste qui s’était construit autour. Je sors de ces cinq jours de stage ébouriffée, sans avoir touché au texte emporté dans mes bagages, sans même y avoir pensé en vérité, mais avec un tout autre début et des bribes d’une histoire. C’est que les mots, toujours, emmènent là où il faut. Je sors de là émue d’avoir enfin rencontré celles dont J. me parlait depuis que je la connais, touchée par ces participantes et le groupe qui fait groupe, justement, petit à petit. Les textes de chacune, les voix pour les porter, le carnet commencé exprès à cette occasion se remplit au feutre noir de noms que j’ignorais et de concepts qui m’étaient jusqu’alors étrangers. Au retour et dans les jours qui suivent, il y a plein de petits clins d’œil que j’aimerais partager et des discussions non terminées qui me reviennent, et je me doute déjà que moi aussi, je reviendrai.

Plusieurs soirs d’affilée, il y a des messages lac ou pas lac ? et lac ! invariablement, parfois des bières, parfois du cidre, en fonction de ce que j’ai trouvé sur le chemin. L’eau est douce et les discussions qui suivent aussi. Je ne me serais jamais autant baignée que cet été – oui et attends, on est encore en juillet ! Je suis fascinée par ce qu’offre le fait d’habiter là, le trajet du boulot tout le long du lac désert à l’aube au mois de juin, et dans les parcs, les joyeuses festivités. Un soir, en rentrant, un renard au milieu du chemin, coucou ! Il y a aussi un animal non identifié qu’on croise parfois dans la descente à vélo quand il est tard, on le murmure dans la chambre à l’autre endormi, ça fait des sourires dans la nuit. Plusieurs vendredis d’affilée, je range mon bureau comme si je partais cent ans, et c’est bien l’impression que j’ai, tant l’ailleurs est dense. Le premier jour de l’été, alors que l’année ne semble pas encore terminée, nous prenons le train jusqu’aux sources du Rhin. Nous pédalons ensuite quinze jours à travers la Suisse alémanique et jusqu’à chez nous – et c’est drôle de dire, dès le premier jour, en fait, on rentre à la maison. J’écris des fragments du voyage mais en les tapant au retour, je me dis qu’ils font pâlots à côté de ce que c’est vraiment, que ces jours de route.

Trois jours avant, il fallait réparer mon vélo dont la poignée s’était envolée avec la tempête, et le jour du départ, le garçon d’à côté remonte deux fois quatre à quatre les escaliers : il a changé d’avis sur le livre à prendre avec lui. Nous commençons sous la pluie et dans un chemin caillouteux, il y a toujours cette petite fenêtre pour se demander qu’est-ce qu’on fout là, mais le lendemain, deux thés dans un bar et un thermos d’eau chaude pour soupes lyophilisées plus tard, les nuages se lèvent, il s’arrête de pleuvoir.

Après, il n’y aura que du beau, du bleu, du chaud, des moustiques que nous insultons en allemand, des nids de cigognes incroyables sur les toits, des bébés hirondelles, des côtes devant lesquelles râler, des coins à pique-nique parfaits, des fraises achetées au bord de la route, des glaces et des bières à partager, et nos petites habitudes à chaque fois retressées : la tente plantée au bout des champs, une fontaine, un stop vaisselle/lessive, mon grand foulard moutarde à mouiller, qui sera bien sûr déjà sec à la fontaine d’après. Quelques semaines après notre retour, nous essayons de nous remémorer tous les spots de camping sauvage dans l’ordre – et là c’était là où tu étais un peu stressé / là où j’ai fait des blagues pourries, mais ça c’est tout le temps, il nous faut des souvenirs plus déterminants. On joue au jeu du drapeau suisse : observation du paysage à 360° et repérer tous les drapeaux visibles, ça nous fait beaucoup rire à chaque fois. Il faut se baigner dans chaque cours d’eau rencontré, le Rhin, le lac de Constance, l’Aar, le lac de Bienne, celui de Neuchâtel, et le Léman enfin, où on traine infiniment avant de rentrer à la maison, une pizza scotchée sur les sacoches du garçon d’à côté pour le repas de retour. À Bienne, nous rencontrons A. dans un stade en friche et la soirée s’improvise comme ça, une grande salade sur son balcon à partir de son frigo et de nos provisions. Nous lui racontons le rôle improbable qu’elle a joué dans le fait qu’on vienne habiter dans ce pays-ci, et c’est rigolo, ces trajectoires de vies. Nous repartons dans le début de la nuit et nous pédalons sans voir devant nous la taille des montées – très bonne stratégie pour m’empêcher de râler. Le lendemain, on se rend compte qu’on a oublié la bière au gingembre dans son congélateur, mais elle nous rassure : en glace, ça marche aussi !

Ça ressemble à la Camargue, non ? je demande sans jamais y être allée. À cheval sur les frontières, nous allons chercher de quoi déjeuner en Allemagne – ne pas laisser passer une occasion de se nourrir de bretzels ! Une nuit, il paraît qu’on dort en Autriche, même si je n’ai pas vu les panneaux qui nous l’indiquaient. Par contre, j’ai observé longtemps les hérons dans le champ choisi pour notre escale : ils sont onze à vivre leur vie dans l’air du soir.

On essaie de se raconter des trucs en allemand mais un mot sur deux me vient en slovène, l’autre en italien, et parfois, nos discussions ne ressemblent à rien. Je pleure sur des kilomètres, les menhirs sont décevants, le guide parlait d’y voir des visages humains, mais ces heures-ci, je ne vois pas bien. On revient toujours nus sur les mêmes cailloux, ceux qui coupent la plante des pieds ; on n’a pas réussi à les dégager de la route, mais sans doute que ce sont eux – entre autres – qui lui donnent du relief. Alors je les garde dans mes chaussures, je les prends entre mes orteils, les polis à l’envi – peut-être qu’un jour, ils seront doux, gravier puis sable puis rien du tout.

Cet été est un été à trous, un été d’allers-retours et d’absences, le garçon d’à côté égrène les destinations et je m’emmêle un peu les pinceaux – là, tu ne seras pas encore revenu ou tu seras déjà reparti ? et tu m’as dit combien, de décalage horaire ? Chacun dans sa zone blanche, on s’envoie des messages qui n’arrivent que des jours plus tard, une liste d’animaux vus, et un bébé coyote !

Je rentre dans l’appartement vide après dix jours de plein et d’aimé·e·s fort, mais heureusement, la boîte aux lettres s’ouvre sur un colis de M., un foulard qui sent chez elle et une tablette de chocolat pointe de sel. Ça y est, c’est la rentrée, je déglutis devant tout ce qu’il y a à faire, et par où commencer ; aux pauses, je descends voir l’eau et relis des BD.

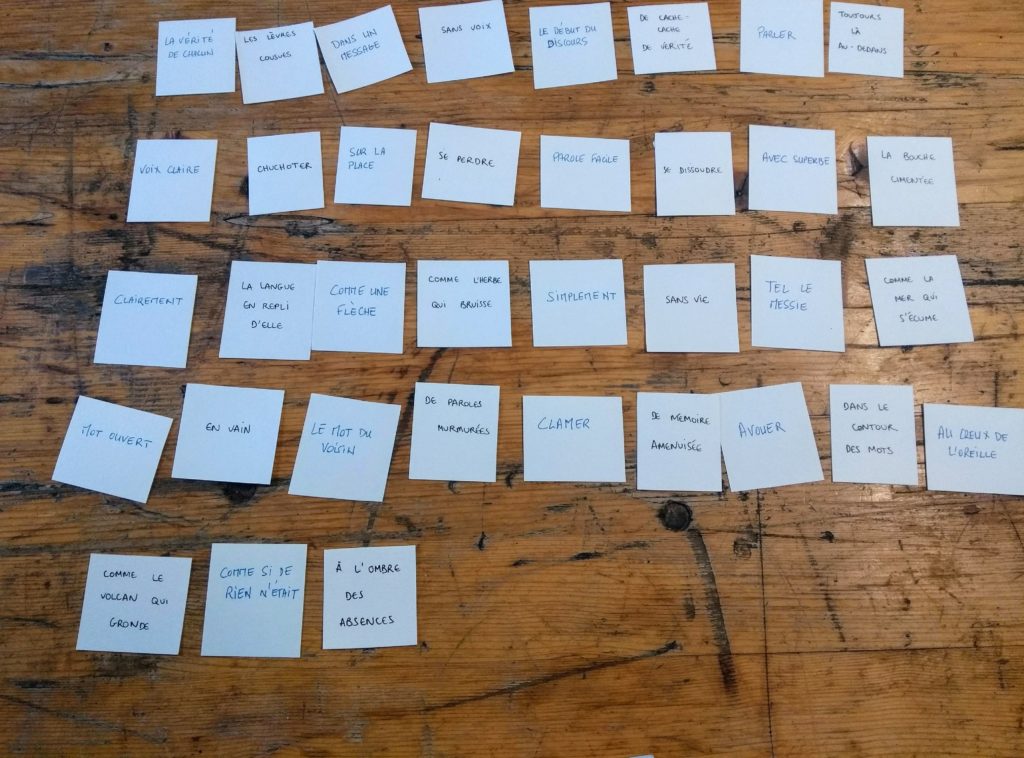

Sur le réseau bleu, tou·te·s les copains copines postent des images et des mots du festival, c’est comme une colo qu’on n’aurait pas envie de quitter. Cette année encore, des rencontres des retrouvailles de la beauté des fous rires des demis des terrasses et des messages secrets. Des gaufres des spectacles des émotions de la poésie qui vrille et la mer abasourdie le vendredi. Le bout du poème de marche, chaque année, cette expérience du sensible, et du groupe-silence, qui avance, qui avance. L’appartement dans lequel nous nous retrouvons tous les ans ne ressemble plus à rien au bout de quelques heures, nous n’y passons qu’en coup de vent, attraper un pull, laisser un ordinateur. Les soirées à sécher un spectacle quand on veut juste se raconter, celles à chanter en bulgare basque et roumain après avoir demandé au soleil qui se couchait de revenir demain, les débriefs au bar ou au petit-déjeuner ; au presbytère, le planning des ateliers est affiché dans l’entrée. Michaux et Gaston Miron, la bibliomancie sur le sable improvisée, une bonne nouvelle est arrivée, F. demande pourquoi je ne suis pas en train de courir sur la plage et de hurler. Je ne sais pas exactement alors je paie des coups, je ne dis pas trop je dis déjà beaucoup.

Je passe de ça à un week-end de retrouvailles Erasmus, et plutôt que de maudire le train qui ne part que deux heures et demie plus tard, je choisis au bout de quelques minutes de le remercier : je m’endors au jardin des plantes de Nantes, c’est ma transition entre deux plongées denses, ma petite solitude à nourrir et à apprivoiser.

Dans le jardin d’une maison au bord de la Loire, nous sommes allongé·e·s tou·te·s les cinq à guetter les étoiles filantes. J’en vois six, mais fais le même vœu à chaque fois – la stratégie, je vous dis. Des parties d’Hanabi, des discussions à rattraper, un bref regret qu’il n’y ait pas plus de temps pour déblayer l’intime. Dans la voiture qui traverse la France, Mam conduit et nous écoutons les sublimes Bertrand Belin, Tête raides, Allain Leprest – à mettre sur pause quand un récit nous demande d’être concentrées.

À Lausanne, il y a un joyeux début d’amitié, une amitié de mots et de films, on s’envoie des messages avec des titres de la rentrée littéraire, oh non on va encore pleurer. J’aime bien ces commencements, et j’emporte avec moi lors de notre vadrouille à vélo ce on se voit quand tu rentres ! qui me ravit le ventre.

La grève des femmes n’y est pas pour rien, ça a multiplié les conversations, les alliances, les débats, les connivences, la fébrilité et B. qui revient le soir dans les locaux coller des affiches sur les carreaux. De cette journée du 14 juin 2019, il y a tant à garder, comme un anniversaire parfait, j’aurais voulu ne pas la voir se terminer. Pendant des semaines ensuite, j’ai des chants féministes au bord des lèvres, j’envoie un mail à la chorale anarchiste pour leur demander si je peux les rejoindre à la rentrée. Je garde précisément en tête et en corps l’énergie au pied de la cathédrale quand à minuit pile les guettes annoncent le début de la grève, le grand feu de joie où brûler les articles innommables du Lausanne Cité, et la cuillère en bois qui nous sert à taper sur les casseroles qui tout à coup s’est cassée. C’est l’euphorie d’être ensemble, de sentir les possibles, les rues sont violettes de monde et à la gare, l’hymne des femmes fiche des frissons partout. Avec un petit groupe, nous descendons ensuite dans le quartier – encore chanter, écoles, crèches, supermarchés. Être soutien pour celles qui ne peuvent pas, on échange des clins d’œil, des cœurs avec les doigts – et un directeur de magasin qui vraiment n’avait pas envie qu’on soit là. L’après-midi, la manif n’en finit plus de stagner, il y a trop de monde mais ouf, les gobelets que j’avais dans mon sac pour le thé peuvent bien servir pour la bière, maintenant qu’on en a trouvé. Les pancartes m’émeuvent, le fait de croiser par hasard plein de têtes connues – je connais donc des gens !, l’énergie de la foule, le cœur à soulever des montagnes, les poings levés, nous ne sommes pas hystériques, nous sommes historiques. Plus tard, les messages s’envoient pour raconter, chacune depuis sa ville, sa version de la journée, bon sang, j’arrive pas à redescendre, je continue de chanter.

Au milieu de tout ça, les amies annoncent joyeusement leurs grossesses, et je continue d’acheter La femme brouillon dans chaque librairie croisée. La dernière fois, 4 exemplaires d’un coup -– parce que je sais que j’aurai encore d’autres aimées à qui l’offrir, j’ai envie que toutes les jeunes mamans l’aient entre les mains, et ces paquets cadeaux, c’est ma façon de leur dire que je peux (tenter de) comprendre même si je ne vis rien de tout ça. Ça ne manque pas, quelques semaines plus tard, je n’en ai même plus un pour moi.

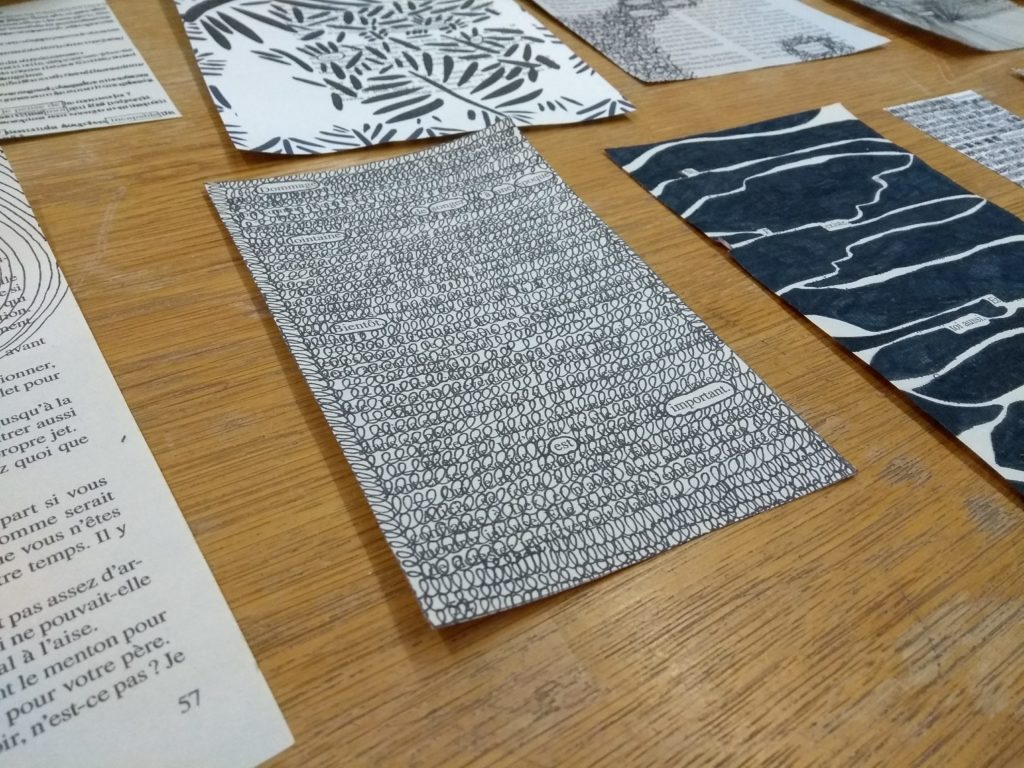

Dans mon carnet des jours, sans faire exprès, j’ai écrit le joli mois de mais, le lapsus est révélateur puisque je ne sais pas trop où s’est fiché mon cœur. Je perds un peu les pédales et je m’observe de loin, où ai-je fichu le mode d’emploi de moi. Dans un train de nuit, L. dit qu’on aurait dû prendre la fin de la bouteille de vin et demande de quoi tu aurais envie ? ou besoin ? J’ignore quoi lui répondre, je me sens dans quelque part sans envie, sans envie non plus d’y poser mes bagages, mais je patauge. Alors pour canaliser les humeurs, je fais des caviardages à exposer à l’Atelier quelques semaines plus tard. Je ne sais pas comment accrocher, V. suggère qu’avec du lait, ça peut coller, et c’est fascinant de découvrir les dessous d’une exposition, comment on fait ça – moi j’ai l’habitude de lire des textes, mais de les afficher et puis voilà ?! Au début du premier jour des portes ouvertes, une dame vient vers moi et me dit, je ne vais pas vous prendre longtemps, et quand je lui réponds qu’oh non, elle peut, volontiers, elle explique, non mais je n’ai rien à dire à part que ça me prend à la gorge, que je suis très touchée. Et moi donc. Savoir que mes petites humeurs compliquées peuvent consoler d’autres mélancolies, c’est cadeau. Dans ces deux jours de rencontres, il y en a d’autres aussi, qui disent qu’on va se revoir – enfin je crois, enfin j’espère, ah ça oui.

Et puis mai passe. Je discute entre deux montagnes avec une femme qui a réouvert avec un groupe de jeunes la bibliothèque abandonnée de son village libanais, je rencontre G. différemment, je revois K. sacrément amoureuse et ça lui va comme un gant, j’embrasse mes grands-parents, je ris avec ma sœur et un soir de canicule lyonnaise, nous nous réfugions au parc pour manger des cig köfte.

Au bord de la Saône, C. me demande et vous, quels sont vos projets communs ?, et je me demande ce que ça veut dire, et si c’est forcément nécessaire pour être bien. Nos projets communs, c’est peut-être ce spectacle de Debout sur le Zinc qui chante Vian, et cette envie de retrouver ce texte qui parlait de la lune. C’est peut-être regarder les caméras live des ours pêchant le saumon en Alaska, peut-être manger la glace que j’ai pariée et perdue, peut-être lire la même BD au même moment, peut-être ce chemin faisant, les œuvres d’art au bord de l’eau et lui qui invente un descriptif pour chacune, avec titre et nom de l’artiste – et moi pliée de rire une fois sur deux. Nos projets communs, c’est peut-être enfin acheter un vrai matelas, peut-être pas plus que ça. Quand il arrive, qu’on le déroule et qu’il se met à gonfler, on l’imagine prendre toute la place, nous engloutir, nous dépasser. Un radeau-paquebot, en somme. Finalement, il a pile la bonne taille, pile la bonne forme, si avec ça, tu as encore besoin de moi pour aller te coucher !

Mes étudiant·e·s m’écrivent une carte qui dit ohlala mais ohlala, et une petite figurine de chien : comme tu fais des jeux tout le temps, on a pensé que tu saurais comment l’utiliser avec tes prochains étudiants. Au dernier atelier d’écriture de la saison, les gens arrivent de nulle part et de partout, soudain la Normandie, soudain Bruxelles, soudain le lycée, Strasbourg et internet, et ce joyeux petit monde assis debout ou allongé. On écrit des textes qui serrent un peu les cœurs mais pourtant au tour de table de fin, on dit tou·te·s le plaisir, plutôt, de l’échange et d’être ensemble. Quelques semaines plus tard, j’aimerais aussi être ensemble, être avec, quand j’apprends la si triste nouvelle. J’attends d’être en Normandie pour envoyer quelques mots engourdis, pour dire pensées, pour dire force, courage, soutien, pour dire et tenter de partager l’apaisement que me procure cet endroit.

De passage à Valence, je dors dans la grande maison d’Al. la lumineuse. L’enfant du haut de ses presque trois ans se faufile partout en riant et en s’exclamant quel rabat-joie !, expression découverte dans un album le matin même. Tout émerveillé du nouveau mot (d’abord entendu comme rabat-chou), il le place à chaque bout de phrase. Quelques jours plus tard, Al. m’informe dans un message que l’enfant a changé d’expression : c’est dorénavant le cœur battant qu’il répète à tout bout de champ.

Le cœur battant, à tout bout de chant.