Les jours gris-trop-gris, ceux où, en tirant les rideaux le matin sur le radeau de l’écume, on voit à peine la grande roue qui semble voguer au milieu des nuages, ceux où le trottoir est plein de flaques et de dalles qui basculent quand on marche dessus, on les appellerait les jours grigris, les jours porte-bonheur, pour que ce ne soit pas trop triste, pour qu’on ait une raison de les vivre dans le monde réel du début à la fin, et qu’il y ait des chances que ce soit bien.

Ces jours-là, j’écoute Delerm en boucle, mais tous les jours presque je peux écouter Delerm en boucle, ce nouvel album au nom parfait, les amants parallèles, ah si vous saviez. J’ai des souvenirs d’autres mois de novembre, d’autres albums achetés, de sorties de concerts, d’un tram qu’on attendait et qui ne viendrait jamais. A ce moment-là j’avais dit, en fait, il me donne envie de tomber amoureuse, et quand je raconte cette histoire au garçon d’à côté en essayant de lui expliquer pourquoi, il dit oui, ah oui, continue de l’écouter alors, c’est bien comme ça.

C’est novembre en plein et les déclinaisons infinies de soupes, poireaux-épinards, lentilles-blettes, carottes-potimarron, les gourmandises, une tablette de chocolat noir façon tatin ramenée par E. de Paris, les spéculoos en forme de Saint-Nicolas offerts par R., le pain maison aux baies de goji. On fait une tarte flamande à quatre mains qu’on transporte encore toute chaude à travers la ville et on repart de chez R. avec des caisses de vin vides pour agrandir ma bibliothèque et des sacs remplis de topinambours et d’herbes de toutes sortes piochés dans le potager au-dessus des escaliers.

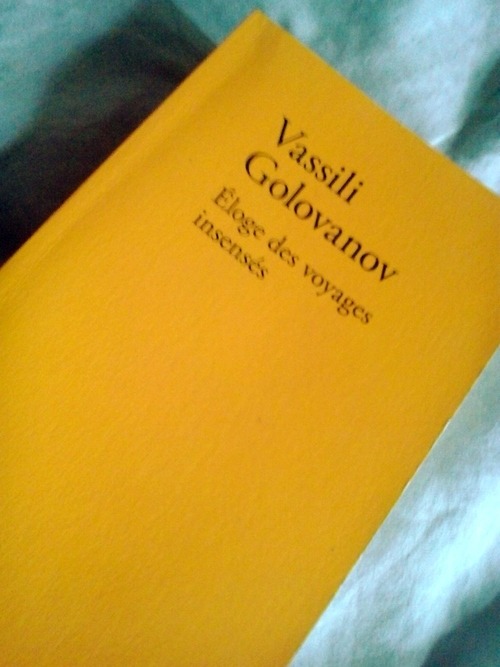

Quand nous ne sommes pas en train de quadriller la ville en long, en large et en repères, j’envoie des papiers, je m’arrache les cheveux et j’écris des mails pour tenter de comprendre quelque chose à ce statut d’indépendante qui est maintenant le mien, je trouve cela étrange quelque part d’avoir besoin de tant de choses pour prétendre à ce mot-là, est-ce qu’avant, je ne l’étais pas déjà ? Est-ce que les assurances, les mutuelles, les factures, ce ne sont pas de petites chaînes qui viennent museler les envies, et retenir les impulsions ? Hier, R., en nous écoutant raconter tous les deux, disait, oh c’est gai de commencer une nouvelle vie, et oui c’est gai, et c’est plein de questions aussi. J’y vais à tâtons, je ne voudrais que le doux et le bien, que ce qui me remplit et me semble faire sens, que ce qui vient cimenter petit à petit mon besoin de cohérence. En faisant passer des oraux samedi dernier dans une autre ville où on parle une autre langue à des étudiants en relations européennes, je les écoute raconter ce qu’ils imaginent du siècle prochain, des années-avenir, et si je les trouve quelque part touchants, je me sens tellement loin de ces idéaux, de ces emballements. Au fond, je ne voudrais que du temps à écrire et faire écrire, à apprendre et à dire, à enseigner, à voyager, à prendre la route, à taire (à faire ?) le vent. Je ne voudrais que des moments qui ressemblent à dimanche après-midi, quand A. vient pour le goû-thé, qu’on mange des cookies au pralin que j’ai faits le matin et des mandarines troquées contre une table dont on ne voulait plus, et qu’on chante Souchon allongés sur le lit et qu’on se raconte la folie de cette vie jusqu’à ce que la présence des chats le fasse partir quand il fait nuit depuis longtemps.

Je sais à quel point je suis chanceuse, pour les matins où je demande, on peut se rendormir un petit peu ? et où le garçon d’à côté répond oui, un long peu même. Pour les jours où on décide que soudain on ne travaillera pas, ou alors pas vraiment, même si bien sûr, aller chercher les légumes dans le jardin, aller apprendre le crochet à la maison des savoir-faire, aller écouter d’autres gens dire d’autres vies, c’est une forme de travail, travailler à être au plus près de ce qu’on veut faire et découvrir et partager et inscrire en nous. Au milieu de ce mercredi qui ne nous rapporte rien mais qui est si riche autrement, je l’emmène dans un café où j’aime bien passer les fins d’après-midi chaussée de Wavre, je l’observe lire à la dérobée pendant que le vieux flipper clignote, apaisé.

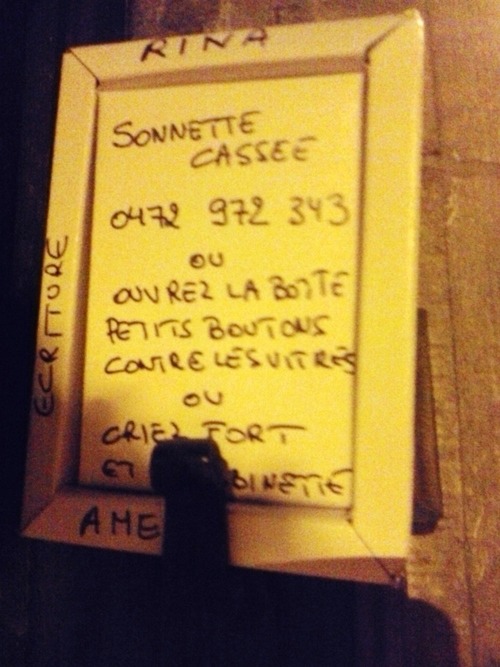

A deux minutes de chez moi, il y a un petit lieu dont on a dit qu’il ferait un QG parfait avec deux autres demoiselles qui n’habitent pas bien loin, et nous infusons nos pensées dans un début de semaine où nous sommes déjà toutes les trois fatiguées. Dimanche midi, j’emmène un garçon que je ne connais pas mais qui parle seize langues – et cela suffit à donner envie de le connaître – manger une gaufre puisque son amoureuse qui est mon amie américaine rencontrée à Och dans une autre vie ne peut pas être là. J’aime ce qui se tricote, les coïncidences, les anecdotes, cette ville qui ne m’en raconte pas moins de quatre par jour, les coups de fil étranges et parallèles, les gens qui se croisent et se connaissent, ceux qui me parlent de ces autres que j’aime, ceux que j’aime qui me disent ces autres que je connais, enfin la vie quoi, enfin le vrai.

Avenue des arts, je marche, pousse la porte de mon travail. Je commence à connaître les collègues, à cause de l’après-midi à tenter de parler néerlandais, à cause des voyages en train et des récits qui s’entrechoquent. Je commence à pouvoir comprendre les rires qui s’échangent, à oser les provoquer. Mes étudiants eux aussi forment un groupe dont Al. ne voulait pas partir – et dans lequel il est vrai j’aurais aimé la voir rester. Ils intègrent les nouveaux avec simplicité et bonne humeur, nous rions des personnages de papier pour mieux les imiter, et j’adore qu’ils soient à ce niveau où ils peuvent faire leurs premières blagues en français. Alors oui, nous faisons des blagues, des tas, pour mieux faire passer les verbes irréguliers.

Et puis parfois, des jours à angoisses, dites, tues, écoutées, entendues, des nuits sous mes larmes, le radeau de la baie dans une petite tempête, un bousculement des sens. Mais il est là, invariablement, et c’est tellement limpide que je lui demande comment on faisait avant. Avant sa peau, c’était quoi ? Je ne sais plus vraiment, même si je me souviens que c’était déjà beau, autrement.