La presque semaine avant de prendre la route pour revenir en France pour ce temps de décembre avait un rythme fou, et je pense avoir dit vingt fois à ma coloc entre deux portes ça va mais je suis fatiguée, en l’étant à chaque fois un peu plus que la précédente.

A l’atelier d’écriture, il n’y avait pas assez de femmes pour créer une vraie dynamique de groupe. Pourtant, si j’aurais aimé plus de visages, je ne me suis pas sentie frustrée, tant ce qui se jouait là, tant ce qui se nouait là, était riche. La frustration est née plus tard, quand j’essayais de raconter, et que les mots manquaient pour dire l’émotion, pour dire le décalage entre ce que je vis, moi, et ce qu’elles ont vécu, elles, et comment on gère ça, ou pas. La douce M., qui me parlait russe parfois quand elle voulait m’expliquer quelque chose qu’elle aurait aimé dire en français, a écrit dans un texte nous sommes des étrangers ; quand nous arrivons, nous avons peut-être besoin de thérapie mais pas de pitié. Et puis en vrac, Amélie, Amélie, ma vie n’est pas de la poésie, je me sens pas écrire, je suis pas philosophe ou écrivaine, je suis pas historienne, je n’ai rien à dire – pourtant on a parlé tant et tant, on essayait de trouver les images pour dire les choses autrement, pour dire les secrets, pour dire ce qu’on cache. On regardait comment les liens se tissaient entre le Congo, la Biélorussie et le Maroc. Et puis, au bout de la semaine, il y aeu avec toi j’ai envie d’écrire, avec toi je me dis que c’est quelque chose que je peux faire, peut-être qu’en vrai j’ai quelque chose à raconter, et à chaque fois, ces mots-là sont mes cadeaux les plus précieux. Comme de voir S. recopier un morceau du si bel album Ceci est un poème qui guérit les poissons sur ses feuilles à petits carreaux, comme d’entendre A. qui dit que son texte est un peu comme une chanson, alors soudain elle se met à le chanter, d’une voix légère et grave qui me colle des frissons. On continuera dans les autres mois de l’hiver, dans une salle encore j’espère éclaboussée de soleil, on lira d’autres voix, on écrira d’autres histoires à toujours écrire les nôtres et à voir comment elles s’emmêlent.

Après ces matins-là, je prenais le chemin du deuxième travail, ou troisième ou quatrième, ça dépend comment on compte j’imagine. Il se trouve que j’ai signé un petit contrat pour travailler un peu dans ce beau lieu dont je parlais la dernière fois, il se trouve que tout est en coïncidences, que tout est allé, comme d’habitude à Bruxelles, très vite. Là-bas, j’écris, beaucoup, je relis des choses écrites par d’autres, et parfois je réponds à des questions sur l’accord du participe passé par téléphone. C’est assez fou comme je me retrouve dans ce travail-là aussi, avec son intitulé qui a le mot projets dedans.

Et puis les soirs, mon groupe d’étudiants de moins en moins nombreux à l’approche des fêtes, mais qui font des blagues de plus en plus fréquentes ; et puis les soirs, cet autre groupe que je fais écrire, à qui je demande de parcourir la pièce à la recherche de traces et d’empreintes, et avec qui nous buvons du vin une fois les textes offerts, et les voix posées ; et puis les soirs, préparer les choses du lendemain, les albums jeunesse, les lectures proposées, les points de grammaire, les consignes d’écriture, lister les choses qui me passent par la tête, noter ce que j’oublie et ce qui se perd.

Alors forcément, après une semaine comme celle-là, je suis si pleine mais je tiens à peine, je fais mon sac en mode automatique avant de me glisser tout contre le garçon d’à côté. Le lendemain, nous avons à peine le temps de remplir le thermos de thé avant de devoir filer.

Avec tout ça, il y a eu quelques nuits à ne pas réussir à dormir, alors ses doigts viennent masser mon crâne dans les heures bizarres parce qu’il sait que ça efface toutes mes angoisses, je prends du sirop magique offert par ma coloc qui adoucit le sommeil ; oui, quelques nuits aux rêves étranges qu’il me raconte au matin, quelques nuits proches de la pleine lune et de toutes les choses à gérer en même temps en ayant parfois peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu’un jour ça passe, ce truc, peut-être.

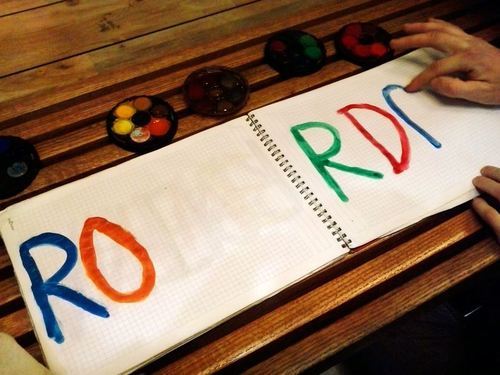

Et puis il y a les autres choses qui ne passent pas, mais que je ne cherche surtout pas à faire disparaître : mon amour de la route, mon sentiment d’être extrêmement au bon endroit à l’incroyablement bon moment, l’évidence des heures avec le garçon d’à côté. On part à Rotterdam pour le week-end, et avant de rejoindre le radeau de l’écume où nous passons la nuit qui précède, je récupère dans ma bibliothèque mon bloc-notes de stop auquel il ne reste pas tant de pages blanches, et le lendemain, dans le hall d’Ikéa où nous nous sommes réfugiés pour ne pas avoir trop froid, nous peignons une pancarte ensemble. Quelques minutes plus tard, un monsieur vient parler au garçon d’à côté, lui dire que lui en a fait beaucoup, du stop, qu’il a même rencontré son amoureuse comme ça. Et moi je sautille, forcément je sautille, parce que bien sûr, tout ce qui se passe là, tout cet inattendu des gens croisés, toutes les histoires que les automobilistes nous racontent, tous nos petits pas verglacés, notre pique-nique sur le bord de la route en riant beaucoup sous le ciel bleu, mon atelier peinture sur un trottoir qui intrigue les voitures, nos baisers quand on arrive et qu’on s’embrasse là-tout-à-coup-là, là parce que nous voilà à Rotterdam, nous voilà en voyage, nous voilà dans un cinquième pays ensemble depuis l’été. Je suis si contente qu’il soit ici, qu’on n’ait pas fait cette course finalement, lui en train, moi en stop, comme on avait un peu dit, si heureuse qu’il m’ait suivie, et j’aime qu’on soit mouvants, itinérants, légers ; ses mains dans ses mitaines, ses mains dans les miennes.

A Rotterdam, il y a un grand garçon roumain avec qui on parle anglais, une famille qui nous accueille dans une maison un peu dingue, et des bateaux-bus. Nous nous baladons dans les rues du plus grand marché de Noël du pays, les mains froides autour de gobelets de chocolat chaud, et j’aime l’ambiance que donnent les chorales, les branches de sapin et les odeurs d’épices. Le port industriel, et la fascination des garçons alors que je me laisse plutôt bercer. Une nuit, celle qu’on désigne maintenant par la nuit de Rotterdam, nous deux dans un radeau d’enfant, un lit une place dans lequel on se serre, et où, sa bouche enfouie dans mon cou, il chuchote les secrets fous. Le vent est en bourrasques contre le toit, et sa voix, et sa voix.

En fait, il y a toutes ces discussions fondamentales qu’on a, à l’arrière d’une voiture inconnue, dans un coin de la gare en attendant son train, ou dans une maison qui n’est pas la nôtre, tout ce qui nous rapproche si fort et si vite, ce qui nous enveloppe dans une bulle laissant le reste du monde au-dehors. Réveil-matin, retour au port.

Un dimanche après-midi, je vais boire le thé chez elle et je repars avec des biscuits de l’Avent encore tièdes et de l’énergie pour terminer mes préparations de cours ; les matins, ce sont les ciels qui me soufflent des couleurs pour la journée, ou le garçon d’à côté qui me fait presque pleurer de rire en répétant au hasard mes phrases russo-slovènes boiteuses.

Et puis une après-midi à la mer, et puis des trains, des mains dans les cheveux et sa tête sur mes genoux, des récits, des soupes improvisées, des lumignons à la fenêtre pour le 8 décembre parce que Lyon pulse un peu en moi, des surprises pour Saint-Nicolas, des cadeaux sans raison, un oiseau en origami contre un oiseau des Marolles au même moment, Novecento dans lequel je me replonge pour retrouver un passage et que je finis par relire en entier, des bières avec les copains dans mon quartier, des soirs où j’arrive chez le garçon d’à côté après le travail et n’ai qu’à mettre les pieds sous la table, du thé neuf dragons le matin quand vraiment on a trop de fatigue dans les yeux et le corps pour commencer la journée, pour la force. Pour la force aussi, le beurre de cacahuètes ramené de Rotterdam, qu’on appelle toujours par son nom néerlandais ; la voie des frites en rentrant de la gare, pour rallonger le week-end encore un peu.

Voilà. Après cette première période bruxelloise, deux mois et trois poussières, on est descendus à Lyon, on a passé un peu de temps avec ma famille, au milieu des mille anecdotes de mes sœurs. Ma mère plus tard m’a dit on n’a pas l’impression que c’était la première fois qu’on le voyait, et je ne peux qu’acquiescer. Dans une de mes boîtes à carnets chez mon père, je retrouve les mots que j’avais notés après la première fois que je l’avais vu moi, il y a presque six ans maintenant, et il lit par-dessus mon épaule. C’est fou, c’est même encore plus que ça. Il fait le clown par la vitre du train alors que je reste sur le quai, et je repars à pied, quand viendra le milieu de janvier.

D’ici là, ma maladresse continue à attaquer mes doigts quand je veux m’occuper des tartines du petit-déjeuner, et par trois fois trop rapprochées, le couteau dérape. Les petites plaies mettent du temps à cicatriser ; au bout des doigts, la douleur vive est là et vient rappeler les creux de la vie quelquefois. La minuscule douleur vive pour compenser la gigantesque douceur de vivre, il n’y a pas à dire, ça me va.