Je rentre de l’été et je n’écris pas tout de suite, pas encore. Je me remets au travail, d’abord. Une rentrée d’août comme tous les ans, ce même emploi du temps à chaque fois, toute l’énergie là dedans, un groupe de débutant.e.s avec qui on rit aux éclats les matins ; des enfants dans les parcs bouche bée devant les albums qu’on choisit les après-midis, et ce rythme dense. Petit à petit, les marques de la vadrouille disparaissent, on met des vêtements différents que les trois robes emmenées pour six semaines, le duvet est lavé, il y a à nouveau mille choix pour le thé.

Encore des marques de bronzage, mais pour combien de temps ?

Je sais que si j’ouvre trop tôt mon carnet de notes à poissons rouges glissé dans ma sacoche de guidon, ça va s’avalancher sur moi, tous ces instants, ces moments lumineux, ces jours de route, et le manque du garçon d’à côté qui ne me rejoindra que dans beaucoup trop longtemps. Alors je repousse, encore.

Je retrouve les amies d’ici. Trois minutes après la fin d’une lecture, il se met à dracher comme pas possible, on pédale avec Ce. jusqu’au bar pour nous réchauffer, c’est comme si ça sonnait septembre ou presque, deux jours avant. Je retrouve la terrasse clandestine, encore des heures possibles là-haut, réapprivoiser la ville, le chat de cheminées sur la maison d’en face est toujours là. Je retrouve le marché, les potimarrons déjà alors que je remplis plutôt ma sacoche encore de pastèque, de concombres et de tomates. Je retrouve les librairies, j’y achète le dernier Lola Lafon le jour de sa sortie et le lis le lendemain, et puis d’autres choses pour retrouver du doux après une insomnuit.

Je regarde le calendrier de l’automne si plein de flou, même si les premiers jours de septembre ont apporté leur lot de jolies propositions. Alors c’est quand le serpent commence à se mordre la queue et que dans ma tête, je n’arrive pas à mettre les choses dans l’ordre, que je m’assois dans le grand fauteuil bordeaux, et que je souffle à l’été, voilà, ça y est, tu peux y aller.

Qui reviennent, il y a d’abord ces deux histoires de vélo, qui encadrent la vadrouille parfaitement, premier et dernier jours, deux bouts d’improbable. La première : un matin à l’aube après avoir à peine dormi, je quitte l’appartement d’à côté à vélo pour rejoindre des trains pour Paris. Si j’aime le voyage quand je pédale, ces trajets pour transporter mon compagnon de route d’un endroit à l’autre m’inquiètent et me fatiguent. Tout me paraît soudain encombrant, difficile, et le manque de sommeil n’aide pas ; le changement de quai deux minutes avant le départ non plus.

Un peu avant la frontière belge, et alors qu’à cause d’un retard, j’ai loupé ma première correspondance, j’apprends que les deux trains suivants sont supprimés, qu’ils sont remplacés par un train et un bus, qui ne prendra pas mon vélo. Je ne suis pas loin de fondre en larmes – j’ai encore un train à attraper à Lille – quand l’homme derrière le guichet me dit d’un air moyennement désolé qu’il n’a pas de solution pour moi, mais j’essaie de me répéter qu’il doit pourtant y en avoir une – qu’il ne reste qu’à la trouver. Quelques minutes plus tard, je suis sur mon vélo à pédaler sur la nationale les 26km qui me séparent de ma prochaine gare : je n’ai presque pas le temps mais qui ne tente rien n’a rien, et pendant tout le trajet, mon cerveau passe de « tu vas y arriver tu vas y arriver tu peux le faire oui tu peux vas-y tu vas y arriver » à « mais si tu n’y arrives pas, ne te déteste pas ce n’est pas grave ne t’inquiète pas » – c’est qu’à force, je me connais.

Finalement, j’arrive en banlieue lilloise sans avoir aucune idée de l’heure – parfois, une pharmacie sur la route me l’annonçait – et je ralentis : les feux, les hésitations, les piétons. Alors que j’ignore la direction à prendre, je demande au feu rouge à la cycliste devant moi ce qu’il en est. Quand elle se retourne pour me répondre, je ne peux m’empêcher d’arrondir les yeux et de m’exclamer : c’est N., une des trois seules personnes que je connais à Lille !! Aussitôt la surprise passée, elle me dit, « ok, suis-moi », et elle se met à pédaler à toute allure dans les rues de la ville. Je la suis en me répétant à quel point 47 étoiles (si ce n’est 54 ou 98) sont accrochées au-dessus de ma tête. J’arrive à la gare alors que mon train n’est même pas encore à quai ; j’embrasse N. et lui souhaite un bel été, assise côté couloir, je suis un peu sonnée.

La deuxième : le dernier jour de vadrouille me fait à nouveau me lever avant l’aube sans avoir beaucoup dormi, trop occupée que j’étais à échanger encore le plus de mots possibles avec mes sœurs, il faut compter huit heures de trains et à nouveau 26km à vélo au milieu (maintenant que j’ai vu que c’était possible, pourquoi ne pas le refaire dans l’autre sens ? Il n’y a pas de petites économies après six semaines à ne pas travailler.) Dans le TER Lyon-Paris, il y a beaucoup d’autres cyclorandonneurs, ma chouine est immense : elleux sont tou.te.s sur le départ et je voudrais moi aussi me retrouver à nouveau aux prémices de l’été, continuer cet enchaînement de jours délicieux.

À Paris, mon vélo roule mal, le dérailleur a bougé, et alors que je sors mon sac à outils, je me rends compte que le seul dont j’ai besoin est dans la sacoche du garçon d’à côté, à ce moment-là à 800km de moi. À nouveau, je me dis qu’il doit y avoir une solution, j’envisage de faire un saut dans un magasin de vélos pas trop loin, mais c’est compliqué, c’est que j’ai une correspondance depuis une autre gare un peu plus tard. J’abandonne et me dis que je vais simplement rouler lentement et que je m’occuperai de tout ça à Bruxelles. Trois cents mètres plus tard, je déraille et ma chaîne se met à faire des nœuds. Mon ventre aussi. Je couche mon vélo sur le trottoir ; j’ai à peu près envie de faire la même chose de moi dans mon lit – je ne voulais certes pas rentrer, mais au point où on en est, je voudrais être directement dans le radeau qui baigne dans la lumière du soir – et je respire pour trouver une solution.

À ce moment-là, une femme à vélo arrive de nulle part et me demande si j’ai besoin d’aide. J’acquiesce. Deux minutes plus tard, elle attache sa monture à côté de moi et remonte chez elle chercher des chiffons et des outils. “Avec ça, on devrait y arriver.” Et nous voilà toutes les deux à bricoler mon vélo, elle à le tenir pendant que je dévisse, ajuste, revisse. On réfléchit à voix haute, on essaie et puis finalement, ça marche, je lui dis qu’elle est l’ange gardien de ma fin d’été, et elle me répond : “Vous savez ce qui m’a fait m’arrêter ? Votre calme, et la confiance que vous mettez dans les gens”, et avec toute ma fatigue et ces mois derrière, ça me donne un peu envie de pleurer.

J’ai eu tous mes trains ensuite, pédalé mes 26km, et suis rentrée à l’appartement d’à côté où j’ai encore pu attraper la lumière du soir et profiter d’être là. Deux histoires de vélo, donc, ou de rencontres, de hasard, de coïncidences.

Entre les deux, presque une vie.

Un samedi, une amie chère se marie et pour une raison qui m’échappe (à part le fait que je sois une quiche, je veux dire), je me trompe d’heure pour la cérémonie. Quand on arrive avec le garçon d’à côté tant bien que mal élégants sous nos capes de pluie, le monsieur de la mairie me dit, « mais c’est terminé, vous n’entendez pas la musique ? », et effectivement. Quand je les vois descendre les marches à pleine plus tard, je ne me sens décidément pas à la hauteur de cette amitié qu’on me porte… Mais ils sont beaux, ces amis, sous les minuscules fleurs jaunes qu’on leur jette à la sortie, et elles sont belles, ces journées qui suivent, simples et joyeuses.

Dans la chambre de K*., je remplis le sac à dos qu’elle me prête pour les semaines qui suivent. À plusieurs reprises avec le garçon d’à côté, on rit de cet été à l’organisation logistique exigeante, on se dit qu’on pourrait peut-être faire une validation des acquis de l’expérience, entre les colis d’affaires qu’on envoie, les points-relais, les sacoches qu’on échange contre un sac, les vélos qui se déplacent en train… C’est un sacré bazar mais tout le long, ça marche plutôt bien.

À Lausanne où j’arrive douze heures après lui, je fais des courses pour qu’il n’ait pas à en faire à la sortie du travail, tandis que lui en fait pour m’éviter ça en arrivant. Nous rions comme des enfants en réalisant qu’on a acheté les m ê m e s choses, celles qui nous font plaisir à nous et à l’autre, c’est un peu bête mais réconfortant tout en même temps. Ça revient dès le lendemain, quand il me glisse dans les mains le cadeau que je comptais moi aussi lui offrir – mais moi j’étais en retard (quiche, ai-je dit). C’est que 47 mois à être amoureux, quand on parle de #47bonnesétoiles à longueur de temps, on ne peut pas faire semblant. Alors elles sont là, magiques et fluorescentes, qui dégringolent dans mes mains alors que je suis allongée sur le canapé.

Au bout de sa semaine de travail, après les soirées au bordul’, la vitrine de la librairie de littératures africaines observée cent cinquante fois mais à la porte fermée à chaque fois que je passais devant, les heures à écrire des bribes, le lac fou, et cet endroit où peut-être faudra-t-il que je trouve mes marques ; après un pique-nique avec G. qui arrive avec une bouteille de champagne (!) qu’on boit au goulot en mangeant des myrtilles, on part.

Niché dans les montagnes, il y a le racard. J’apprends à y marcher penchée, les poutres se rappellent à mon existence régulièrement. J’ai hâte de ces jours à deux, de ce temps retrouvé. On installe nos matelas dans la paille de la grange, je le sens joyeux de me faire découvrir cet univers-là. La lampe solaire pour bouquiner quelques pages avant de dormir, les petits-jédeuners à la confiture figue-citron, et la fontaine pour l’eau quelques mètres plus haut. La vallée, comme ça, droit devant soi. On ressort le réchaud à bois, et j’aime cette activité qui devient presque méditative, fendre les bâtons, classer les brindilles par taille, soulever la casserole pour remettre du bois, chercher les flammes, reposer la casserole. On jure contre le riz complet et ses 40 minutes de cuisson, reste de la semaine écoulée évidemment.

Il y a aussi des podcasts qu’on écoute en buvant du chocolat chaud au lait de soja, emmitouflés dans les duvets pour voir l’orage, allongés l’un contre l’autre sur l’étroite terrasse du haut. Un autre jour, nous déplaçant au fur et à mesure de la journée sur les trois côtés du chalet pour profiter jusqu’au bout du soleil. Il y a enfin ce temps-là des choses. Le voir lui, si bien dans ces montagnes, s’appartenir, sauter comme un cabri, dévaler comme un chamois, c’est comme s’il respirait plus fort. Je l’entends.

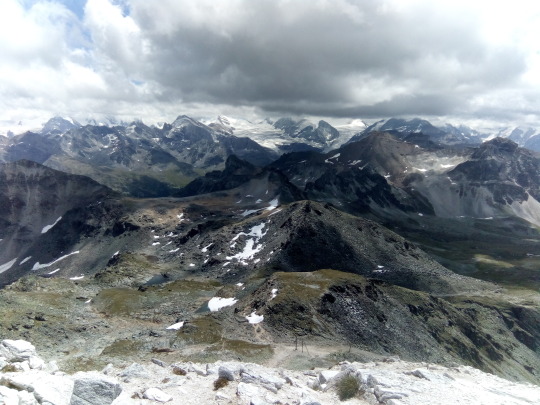

Il avait présenté cette randonnée comme un défi, « ça te dirait de faire quelque chose que tu n’as jamais fait ? Monter à 3000 mètres ? » et il sait bien que comme ça, il m’est impossible de refuser. Un grand oui enthousiaste même si aussitôt après, je ne m’en sens pas trop capable. Mais sa confiance me tire toujours vers le haut – c’est bien le cas de le dire. Alors c’est deux jours jusque là, la nuit en refuge où un homme lit Ella Maillart et l’autre Le pouvoir du moment présent, ces petites choses qui me relient à ailleurs. Les pas l’un devant l’autre, la forêt la forêt la forêt, les montagnes, le paysage qui change. Le deuxième jour, je rajoute des couches au fur et à mesure qu’on avance, c’est qu’on monte, tu dis, regarde comme on était tout en bas ! Presque tout en haut, il y a du vertige, sur la ligne de crête, je ne fais pas la maligne… Je pense à cette scène dans Mommy où soudain l’image s’ouvre et ça me fait le même effet, là, le nez dans les cailloux, monter monter monter, et tout à coup, le vide a remplacé les cailloux, cette vue dingue de l’autre côté, le souffle qui se suspend. Sur l’autre sommet, il y a tellement de vent que nous ne restons pas, je suis toute secouée d’y être arrivée mais nous sommes tous les deux frigorifiés. Tout ça me donne envie de plus, même si le corps est douloureux, que je l’entends craquer. On imagine de prochaines fois.

Quand on repart, c’est un peu tristes, le garçon d’à côté me trouve des bâtons pour la descente raide, et nous y allons petit à petit, jusqu’à l’asphalte enfin où mon pouce n’a besoin de se tendre que cinq minutes avant qu’une voiture ne s’arrête. Quelques heures plus tard, dans l’appartement à Lausanne, il faut défaire les sacs et les refaire, autrement, et le lendemain, le stop a eu raison de moi, c’est un covoiturage jusqu’à la capitale que je prends.

C’est l’occasion de voir J. l’amie des Vosges, nous passons l’après-midi – elle surtout, à un moment je sombre dans une sieste délicieuse – à cuisiner pour les 25 ans de K*., il y a, le soir, une vingtaine de personnes dans ce tout petit appartement, et un buffet au moins pour 50. Ce soir-là, il y a, assises contre le radiateur éteint, une longue discussion passionnante, et quelques verres de ti’punch. Et surtout, l’émotion des surprises, qui me rappellent plein de doux souvenirs. Émue de la voir émue.

Le lendemain, j’enfourche mon vélo et je m’invite à goûter chez M. et S., pas vues depuis si longtemps et qui attendent un enfant. Chez elles, ça leur ressemble tant. C’est Paris mais ce n’est pas Paris, leur jardin clandestin sur le toit qui donne sur la cour, les poutres apparentes de leur appartement. On mange de la glace et des parts de gâteaux que j’ai ramenées de la veille, elles me montrent le mobile fabriqué le week-end précédent, c’est doux et joyeux en même temps. Plus tard, j’ai un train pour Tours, et je pédale jusqu’à la maison de B. pour la suite.

La suite, c’est cinq jours d’écriture avec mes chères amies de festival, celles qui ont de la poésie au bout des doigts, et avec lesquelles j’aime tant passer du temps. Nous voilà quatre alors que nous ne le sommes pas si souvent, dimanche soir à se retrouver, et juste, au bord du coucher, à se dire, “oh, et au fait, cette semaine, c’est sur quoi que tu voudrais travailler ?” Des structures de roman, des fragments, des textes poétiques, des nouvelles, il y a de tout et c’est ça qu’est bon, cinq jours à s’installer avec nos carnets et nos ordinateurs, à écrire sans trop regarder l’heure. B. est là, ses ados aussi, les repas à cuisiner à plein de mains et la table qui nous accueille tous les sept tant bien que mal, les grandes salades à se composer soi-même. Il y a M. qu’on convainc de se mettre à faire des pomodoros avec nous, “pour un projet qui te fait envie mais que tu as toujours eu la flemme de commencer”, et ça marche. Le soir, on va jusqu’à la guinguette boire des bières et se raconter les vies mouvementées, tant de mots, d’aventures, tant de rires le dernier soir que ça en fait mal au ventre, tout à coup. Et puis ce rythme qu’on prend ensemble, et ce temps qu’on voudrait voir se renouveler. On se dit, “à l’automne, on réessaierait ?”

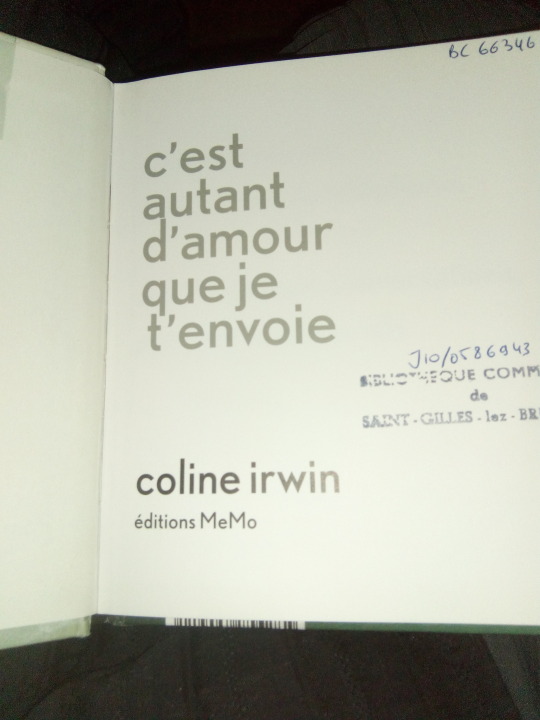

J’avais annoncé, “vendredi, je voudrais avoir fini mon roman”, et soudain, vendredi, j’avais fini mon roman, c’est comme s’il ne manquait plus grand-chose… mais pourtant, quand même la fin, qui m’a si longtemps posé question… ! Mais tout s’est écrit, là, grâce à cette bienveillance constante, à cette confiance d’elles en moi, grâce à l’heure du café-chocolat toujours propice à la lecture de quelques pages – “est-ce que vous croyez que ça marche ?”

C’est bizarre, ces étés à quitter chaque chose en se disant qu’on aurait voulu qu’elle dure plus longtemps, chaque lieu, en souhaitant y rester encore, pour être aussitôt projetée dans une nouvelle chouette aventure.

J’embrasse tout le monde et pédale jusqu’à la gare où c’est mon amie T. qui m’attend ; de passage depuis le Japon, un bébé dans le ventre, n’était-ce pas une bonne occasion ? Il y a deux heures de mots et de récits, on rattrape le temps, les mois passés et à venir, retrouver ses rires et son humour noir qui n’a pas changé et qui lui va si bien.

Plus tard, c’est le garçon d’à côté qui descend de son train, et la suite commence là devant la gare : on a un rendez-vous secret en Auvergne neuf jours plus tard, nos vélos, notre tente, et des cartes qui se succèdent. D’abord, il faut sortir de la ville, passer chercher une cape de pluie puisque la mienne s’est oubliée en route (-1 point pour la VAE…), amorcer le trajet. On n’a pas encore de provisions, ça attendra le lendemain, alors pour ce premier soir, une pizzeria nous tend les bras, et plus tard, le premier spot de bivouac, au milieu des hautes herbes, à côté d’un abri de chasseurs. Notre nouvelle tente paraît immense, on n’a pas besoin de tant de place pour se retrouver.

Et puis il y a les jours d’après. Ce quotidien de la vadrouille à deux roues. Les listes de courses devant les petits magasins et celui qui y va pendant que l’autre reste devant, à relire Harry Potter ou Jeanne Benameur ou un bouquin trouvé dans une boîte à livres en chemin, les petites routes et les villages qu’on traverse, les jeux de mots sur tous les panneaux qu’on croise, “quand même, s’il n’y avait pas la topographie, on se marrerait moins”. Parfois, les tournesols boudent le soleil ; on cueille des mûres sauvages pour le goûter. On dit au revoir et merci à chaque spot de camping, à chaque champ de pause de midi. À côté d’une boulangerie, un melon à un euro dans des cagettes bleues ; on le mange au dessert, et je me demande comment j’ai pu ne pas aimer ce fruit jusqu’à maintenant. Heureusement qu’on change, non ?

Sur le porte-carte, une mouche fait du vélo-stop pendant des bornes et des bornes, et ça me fait réfléchir (oui) longtemps. Un jour, alors qu’on cherche désespérément un point d’eau, l’employée de l’office de tourisme nous dit, « je suis désolée de vous conseiller ça, mais dans les cimetières, il y a toujours de l’eau ». Finalement, c’est la meilleure idée ! Approuvée aussitôt, même si notre premier essai a un goût d’essence – mais on se rendra compte plus tard que ce n’était pas à cause du cimetière, mais de la région… Un jour, on range les courses dans nos sacoches pendant qu’à côté, un animateur de colo explique aux enfants qui ont dormi en bivouac et qui se plaignent de l’herbe mouillée au matin que « la rosée du matin, c’est pour que l’herbe, elle soit toute propre ! ». On ralentit un peu notre empaquetage – juste une folle envie de continuer à écouter ses explications de tout, on verrait bien un « c’est jusqu’à 14h, dans les Pieds sur Terre », ah ça oui.

Un soir, on arrive épuisés chez A. qu’on n’a pas pu voir à Bruxelles avant de partir. C’est bien alors, de pouvoir se croiser dans la Creuse, et visiter sa yourte ! Dans la douche, l’eau coule, noire. Des courgettes farcies récompensent les kilomètres de fatigue, et dans la tente, on installe deux matelas délicieusement épais qui occupent chaque centimètre carré d’espace libre.

Le lendemain, j’oublie mon antivol en repartant (bof, la VAE), mais la petite voiture rouge des copains nous rejoint en chemin, encore des anges gardiens ! Plus tard dans la journée, à un croisement, le garçon d’à côté me demande si je suis sûre, si on le fait : c’est le dernier carrefour pour tourner et aller prendre un train, et je secoue la tête. Bien sûr qu’on le fait, qu’on va le faire, qu’on va y arriver. Même pas peur. On se remet en route, et il ne me faut pas beaucoup pour que ça vacille en moi : en fait non, toi je ne sais pas mais moi je ne le ferai pas. Tout à coup, je me sens toute petite et incapable, il me faudrait plus de temps et je n’en ai pas, c’est si clair, ça lâche dans mon ventre, moi qui tiens toujours tête pour aller au bout des choses, là pourtant je sens que non, stop, il ne faut pas. Quand il fait demi-tour pour me rejoindre, il me trouve penaude et je bafouille, « en fait je veux bien prendre le train mais je vais d’abord pleurer un petit peu » avant de fondre en larmes. Heureusement qu’on change, oui, mais ce n’est pas toujours évident à suivre. Il y a sa longue étreinte, et quand nous nous détachons, « tu grandis » qu’il prononce en même temps que mon « tu me fais grandir ». Décidément. Après, on va boire un kir pour fêter ça, le kirenoncement, face à la vue.

Dans le train le lendemain, je suis quand même un peu triste, mais il me dit en s’exclamant, « regarde toutes ces vallées qu’on n’aura pas à remonter ! » et je l’aime toujours plus. Jusque là, il y avait cette pensée qui me donnait le vertige : croire que petite route blanche après petite route blanche, à un moment, on allait passer de Tours à… Tours (mais pas le même), des centaines de kilomètres plus loin. Finalement, le train fausse un peu tout et je perds le fil. Dans un café au bord de la banlieue clermontoise, contre le mur, une guirlande “joyeuses fêtes”, éteinte. Voilà, l’été secoue mes repères.

Et puis finalement, ce sera sans doute la meilleure chose faite, ce saut en train. Nous profitons des jours qui suivent, de la chaleur pour faire d’immenses pauses de midi, du rythme qui ressemble plus à des vacances que celui du début. On observe. On parle. On s’entend. Renards hérissons chats chiens buses chevreuils sauterelles araignées coccinelles pince-oreilles scarabées. Où êtes-vous le reste de l’année ? Ou bien plutôt, moi, où suis-je ?

Un soir, on arrive à destination, la salle des fêtes est en pleine préparation. Le lendemain, on échappe de peu à l’orage alors qu’on replie la tente plus rapides que jamais, on mange des pains au chocolat sous le préau du village. Plus tard, il refait bleu, on est une quarantaine à tant bien que mal se cacher derrière deux bacs de fleurs, les oncles agitent des panneaux « déviation » devant la voiture de mes grands-parents. Pour une surprise, c’est une surprise, même ma petite sœur d’Uruguay est là, et les yeux de ma grand-mère aux 80 ans pétillent. La fête est belle, les retrouvailles avec mes sœurs importantes. Sur l’herbe dehors, on répète avec les cousin.e.s la chanson inventée pour l’occasion, même si c’est difficile de la chanter jusqu’au bout à cause de l’émotion. Il y a bien sûr toutes les photos, les mots, les rires, le buffet coloré, et c’est là que je me rends compte, encore : oui, décidément, ce train, c’était bien, je n’aurais pas voulu louper ça.

Quelques jours de pause, là, de grandes tablées et des balades, on essaie de convertir toute la famille à Nus et culottés et on fait la sieste sous les bouleaux. On repousse le départ d’un peu, pour échapper à la chaleur et partir dans la fraîcheur du matin. Et puis il est temps de remonter à vélo, à nouveau ce quotidien de la route, que je voudrais faire durer toujours plus longtemps.

Dans les monts du Forez, je n’en finis pas de m’exclamer à quel point c’est beau. On devient des pros pour savoir où remplir nos gourdes, où charger nos téléphones, et j’aime cette débrouille-là. Les gens qu’on croise, les quelques cyclistes, « oh on n’en voit pas beaucoup ! », « nous non plus !! » alors qu’on continue à pédaler, les uns en descente, les autres en montée. Sur le bord des routes qui serpentent, en larges lettres à la bombe rose, on lit « forage ». J’y vois un message secret qui dirait « force et courage ». Ça me plait. On prend le parti de s’arrêter boire un verre dans chaque café qu’on croise – il y en a si peu qu’on ne veut plus manquer les occasions, après avoir espéré tomber sur un bistro pendant trois jours et puis non, rien. Le Perrier citron est sur le point de remplacer le diabolo-menthe, mais quand même pas tout à fait.

Un jour, j’échange quelques messages avec Mam. Il se trouve qu’elle n’est pas si loin. Le lendemain, elle fait (quand même) un grand détour pour un pique-nique improvisé, et dans l’herbe d’un village perdu, c’est d’une telle gaité de se retrouver là, avec plein de belles nouvelles à fêter !

Des abricots secs, des noisettes à grignoter, et des souvenirs à tricoter.

Un matin, on arrive en retard à la gare mais des viennoiseries plein les sachets en papier. Et puis, on n’a pas de train à prendre, c’est juste que K. nous rejoint pour deux jours. On s’est organisées par texto et c’est simple, sans rien de compliqué. J’aime la facilité des relations avec elle, et son rire qui éclate dans le ciel. On prend le temps des choses, du petit-déjeuner seulement après la montée (« mais pas toute, sinon c’est au goûter qu’on va manger ! », c’est que dans « Monts du Lyonnais », il y a quand même « monts »… Le soir, on cuisine de la polente au biolite, chaude bouillie réconfortante avant nuit d’orage. D’ailleurs, on l’utilise même pour trinquer, c’est qu’il y a eu un beau mail lu sur l’écran du téléphone, d’abord pour moi seule puis partagé. En face, sur la Chamba où nous sommes passés quelques jours plus tôt, les éclairs. Dans les tentes, ça tonne et ça s’illumine. On reste au sec. On s’agrippe. Le lendemain, on roule sous les averses mais un bar plein d’écharpes de l’OL et de Saint-Etienne se pose en refuge. Plus tard, il y a le brouillard tellement partout, et cette atmosphère incroyable – que du blanc, là, même juste devant. Je ne suis pas loin derrière eux mais pourtant je les perds du regard, c’est humide et cotonneux. Ce n’est plus que de la descente, on imagine que la vue doit être belle, cette arrivée dans la vallée, mais nous sommes perdus dans les nuages.

Nous arrivons à bon port, puis K. s’en va, et nous avons encore plein de temps avant notre rendez-vous du lendemain. Alors nous pédalons encore, nous remontons le long d’un verger pour un joli spot pour cette dernière nuit à bivouaquer. Assis collés dans le champ, on remonte le fil de l’été – quel est le soir que tu as préféré, la pause que tu as le plus aimée ? Des longues discussions qui construisent, on gardera celle du bord de l’étang sans aucun doute, celle à laquelle on fera référence plus tard. Un caillou blanc.

Le lendemain, on retrouve mes sœurs et puis il faut dire au revoir au garçon d’à côté pour avec elles s’embarquer. Se détacher après l’été ensemble. On se souhaite du bon, et du doux, et du grisant, quand on se retrouvera, septembre battra son plein, ça semble beaucoup trop loin.

Avec mes sœurs, on a loué un lieu pour avoir ce temps-là, ensemble. Peu importe où, ou presque, nos géographies aléatoires réunies au même endroit. Dans la voiture, les filles ont empilé des jeux, des films, des bouquins, des provisions pour tenir un siège ou presque. Je ris, on pourrait tenir une semaine au moins ! On n’a pas tout ça, et puis on ne joue pas, on ne regarde pas de film, on ne lit pas de bouquins : on passe tout notre temps ensemble à parler, à se raconter et à lier les choses, à évoquer et à rembobiner les souvenirs. À comprendre. C’est plein d’émotions et de jus de fruits artisanaux, une grande salade mangée au bord d’un plan d’eau, et la table du petit-déjeuner dont on ne peut pas, à force de mots, décoller. C’était la première fois qu’on faisait ça, et sûrement pas la dernière, de se découvrir être à trois, le silence qui tombe seulement dans les lits simples alignés sous les toits.

Alors qu’elles redescendent en voiture, je leur dis à plus tard pour finir à vélo, deux heures seule jusqu’à Lyon, profiter encore des collines avant la ville. Un restaurant avec notre père, chacun à raconter des bribes d’été, notre table donne sur la rue pavée. C’est court et c’est la fin, peut-être mon dernier été loin de Bruxelles alors que j’y habite.

Depuis, je suis là. Est-ce que quelque chose se passe en moi ? Inconsciemment puis plus, finir les sachets de thé, vider les bocaux de légumes secs, petit à petit faire du tri. Pour les livres, je n’y arrive pas ; ils continuent d’entrer dans l’appartement, de se faire des places dans les caisses de vin, ce qui est beaucoup plus facile depuis qu’on en a rajoutées avant de partir en vadrouille. Pour le reste, j’essaie de ne plus commencer, mais de finir. Chercher une forme de clôture.

La suite se construit à petit pas. Je l’ai appris cet été : il n’y a que comme ça, qu’on arrive au sommet.