L’automne m’a barbouillé ventre et cœur, j’ai dit, c’est l’hiver avant l’heure, j’en ai pleuré, des larmes à ne plus savoir qu’en faire, et j’ai essayé de nommer, bataillé avec les mots pour dire – je ne savais même pas ce que c’était : le désarroi, l’impuissance, la frustration, l’incompréhension, l’épuisement, la colère, ou l’infinie tristesse, tout à la fois et au-delà de ça, j’ai murmuré dans le salon éteint, je me sens tellement seule. Mon corps s’est rappelé à moi, et j’ai eu mal au dos comme jamais, j’ai été incapable de rester assise ou de marcher, il n’y avait que les longues séances d’étirements chaque soir en rentrant pour me soulager. J’ai manqué de concentration, culpabilisé de ne pas réussir à travailler, pris du retard dans tout, envoyé des mails désolés. Sur Petit bambou, j’ai multiplié les crises de calme, et je m’en suis voulu d’être si fragile, et je me suis fait peur, légèrement, comme si je me regardais de l’extérieur et que je ne me reconnaissais pas. Je n’ai plus su où était chez moi.

Et puis, c’est passé. Au bout d’un moment, en début des réunions en gouvernance partagée, au tour météo, j’ai réussi à dire autre chose que c’est une période un peu difficile. Le mal de dos s’est estompé, j’ai changé de posture, j’ai retrouvé une forme de confiance, et mes élans.

Bien sûr, pendant tout ce temps, il y avait aussi les goûters du mardi soir avec M. et toutes les heures qu’on passait à se raconter, à chaque fois débordant sur celle du repas. Il y avait les couleurs éclatantes de l’automne, les visites des ou aux ami·e·s, les photos de bébés tou·te·s plus à croquer les un·e·s que les autres dans mon téléphone, il y avait le nouvel album de Delerm au grand pouvoir consolateur, les répètes de la chorale anarchiste où l’on peut être sans rien dire, comme on vient, et faire malgré tout partie d’un grand tout enthousiasmant, il y avait l’écriture – pas ici, mais chaque jour pendant 90 soirs d’affilée, j’ai écrit et publié, et plus que jamais ça m’a tenue – et donné envie d’écrire plus et encore et encore plus.

Trois jours après avoir murmuré ma solitude, je marchais incognito dans les rues de Lyon, sans avoir prévenu personne que j’y passais sinon K. puisque c’est chez elle que je dormais, mon téléphone vibrait et c’était J., ma chère amie qui habite à Paris, qui me disait, Mélie, tu es à Lyon ?! ou alors, c’est ton sosie ! et le lendemain, nous mangions ensemble, elle me racontait, j’ai tourné la tête et regardé la rue à la seconde où tu la traversais et je voyais bien l’univers se moquer de moi, de mes tellement seule qui n’en sont pas. Avec K. nous avons tant parlé, et combien de temps je garderai en moi ce coup de fil passé au milieu du terrain vague à côté de chez elle après avoir descendu les cinq étages et alors que la pluie commençait à tomber, les notes dans mon carnet doucement se diluaient, et dans le combiné je disais mais là j’ai peur pour nous pour moi, et puis pour toi.

Début décembre, je me suis remise à lire après deux mois et demi sans réussir à avancer de trois lignes – j’avais beau savoir que presque rien ne me fait tant de bien que de me plonger dans les histoires des autres, j’en étais néanmoins incapable, et depuis, je savoure chaque page. Je me réconcilie (un peu) avec l’idée d’effondrement qui m’est tant anxiogène avec Après le monde d’Antoinette Rychner – et je le lui dis un dimanche soir à la fin d’une lecture en appartement. Je lis enfin Mona Chollet et ses Sorcières, le dernier bouquin d’Amandine Dhée que j’ai envie de partager avec le monde entier, My absolute darling terminé chez les copains en tout début d’année, en toute fin d’apnée. Un mercredi soir, j’accélère pour arriver à l’heure à la rencontre avec Valentine Goby, et je me délecte de Murène dans les interstices qui suivent. Pendant les vacances de Noël, je lis des BDs dans le fauteuil en skaï dans la maison d’Italie, c’est depuis ce même fauteuil que quelques heures plus tard, nous chantons mes partitions, la sœur du garçon d’à côté au ukulélé. Le séjour se prolonge un peu plus que prévu parce que l’amoureux tombe malade, je cherche en vain dans toutes les pharmacies italiennes de l’huile essentielle de ravintsara. Nous la remplaçons par des noisettes torréfiées, du panettone et des pâtes fraîches à la farine de châtaigne – sans doute qu’on gagne au change, même si je n’échapperai pas à la crève. Souvent, là, je n’arrive pas à être celle que je voudrais, j’ai beau m’en rendre compte, j’ai du mal à changer. Sous le ficus de Noël, un certain nombre de places de ciné, c’est que nous (re)commençons à y aller. Portrait de la jeune fille en feu puis Little women, le garçon d’à côté dit : on dirait qu’on se spécialise dans les films féministes avec de grandes robes, et ça me va.

Dans la voiture qui nous accompagne tout le long de notre road-trip, nous avons rempli la boîte à gants de CDs. Il choisit parmi les miens puis moi parmi les siens, c’est notre compromis, et parfois si ça capte un peu radio Nostalgie. Dans le petit appartement au pied des montagnes où nous devions passer trois jours, nous n’en passons que la moitié d’un, mais ça suffit à trinquer dans les verres à vin qui disent NO TAV, comme tous les ouvrages de la bibliothèque. Je me coule dans la langue sans oser la parler, ou alors à demi-mots, après un verre ou deux de Moscato. Nous arrivons à l’heure de l’apéro chez les ami·e·s, je refais une tarte au citron pendant que les enfants mangent, et nous fêtons 2020 à la clairette. Là puis ailleurs, ce sont des jours jeux de société, gnocchis de butternut et beurre à la sauge, brioche à la praline et thé, parties qui s’enchaînent et règles parfois trop compliquées à me rappeler. À côté du tout nouveau chez-soi de M. et C., le chemin dit rue des écrivains et à peine plus loin, allée des poètes. Tu n’aurais pas pu choisir mieux, comme lieu !

En rentrant, c’est à mon tour d’être malade, eau chaude citron gingembre et ouf, le zine de Pauline reçu en décembre et pas encore déballé pour les heures à apaiser. Je guette le moment où je pourrais retourner à L-Imprimerie. J’aime toujours autant l’espace, ses ambiances différentes en fonction de qui y est et des heures de la journée, et comme on se dépayse les un·e·s les autres. Une après-midi, J. se balade entre les bureaux pour mesurer tous les dossiers de chaises qu’il trouve, une autre, c’est S. qui nous dit qu’elle aimerait mouler des nombrils – est-ce qu’il y a des volontaires ? J’aime aussi le temps avant chaque atelier pour transformer l’espace du fond en coin d’écriture, la guirlande de loupiotes allumée, peut-être une ou deux bougies, et ramener l’assortiment de thés, mettre l’eau à chauffer. Chaque soirée du mercredi, chaque matinée du vendredi est un cadeau, le groupe toujours légèrement différent, toujours partant et bienveillant. J’aime préparer avec minutie et partager mes découvertes, et les participant·e·s me le rendent bien. MP. s’exclame qu’elle a fini son premier cahier, et aussi que l’échauffement est son moment préféré. Y. fait à chaque fois 360 km aller-retour pour venir, et je décide d’accepter ça, cette joie que les gens ont, comme moi, de ce moment-là.

En septembre, un week-end chez mes grands-parents, ils racontent des bribes de la vie d’avant autour de repas végétariens exprès pour moi, et le soir sur mon ordinateur, je prends des notes, les expressions de ma grand-mère, je voulais les enregistrer, je n’ai pas osé.

En octobre, les bras de F. qui vient me chercher et quand je m’y effondre, elle s’écrie, oh non j’avais prévu de pleurer la première ! Dans les jours qui suivent, l’écriture, le grand air de l’océan et la fluidité de ces heures à plusieurs, je devrais boucler un projet mais je n’en finis pas de mes retards à éponger. Nous nous quittons sur un incroyable et interminable fou rire, le plus grand depuis et avant longtemps, un qui déborde jusqu’aux sanglots.

En novembre, dans la maison des Vosges, les mots chuchotés allongées sur les lits-canapés, nous empruntons les vélos électriques de J. et P. pour pousser jusqu’au lac, je profite d’une descente et de la vitesse pour crier – j’ai l’air qui s’engouffre dans ma bouche tout entier.

En décembre, le train de nuit me conduit en Autriche, j’y retrouve D. que je n’ai plus vue depuis six ans. Pourtant, c’est comme reprendre une grande discussion, parler avec de l’allemand du slovène de l’anglais du français, boire du vin chaud au marché de Noël, et jouer du piano. J’essaie ses chaussures puis nous allons m’acheter les mêmes mais en bleu, depuis je pense à elle chaque matin en les laçant. Je donne une conférence – mais c’est un grand mot pour dire que je parle de comment je fais – sur la créativité, quelqu’un à la fin me dit, maintenant j’ai presque trop d’idées.

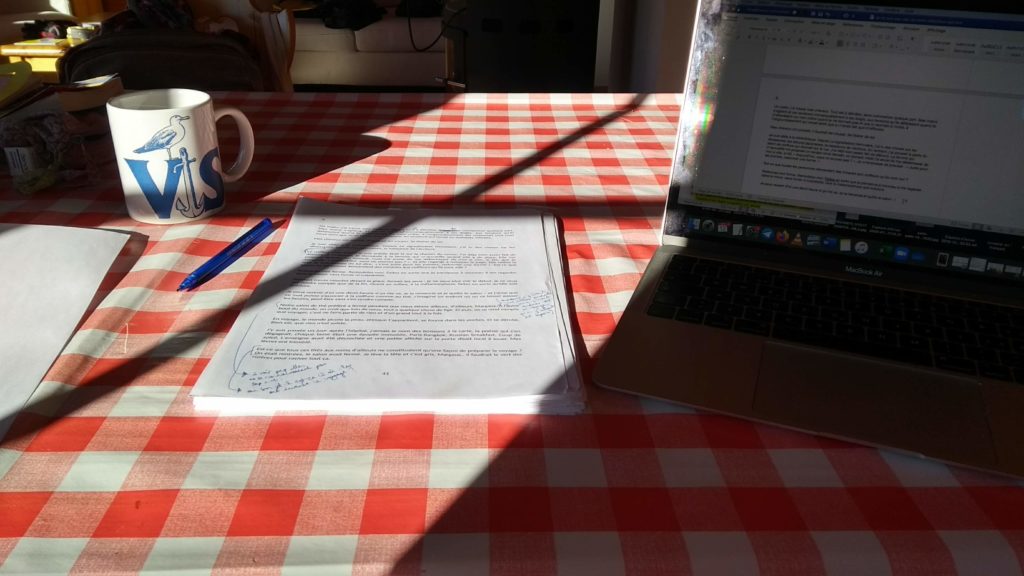

En janvier, nous montons dans le Valais, dans mon sac de quoi écrire, dans celui de l’amoureux, de quoi skier. Je passe trois jours à encore détricoter retricoter le roman, ça avance mais ça ne finit jamais – c’est en tout cas l’impression que j’en ai. Avant de refermer la porte, de rendre les clés, je note dans mon agenda les jours suivants dédiés à ça à un mois de là, c’est bien ce qu’il faut si on veut que l’important mais non urgent existe, non ?

Quand je ne suis pas ailleurs, je suis ici, j’ancre mes habitudes, élargis mes repères, les goûters du mardi, un nouveau cinéma, le lac l’après-midi, et le garçon d’à côté qui tout le long d’une balade, me parle des personnages de Sauveur & fils que je lui ai mis entre les mains – j’ignorais que ça lui plairait tant, mais l’entendre rire en lisant est probablement une des plus belles choses de la fin de l’année. Ma petite sœur d’Uruguay en Europe pour quelques semaines fait un saut ici, je lui montre l’appartement, l’atelier, je l’entends dire que ça me ressemble, comme lieux, c’est un beau compliment. À Noël, j’ai rapporté les trois cartons qui me restaient ailleurs, et quelle étrange sensation que d’être rassemblée – je pourrais dire ça la prochaine fois dans le cabinet de celle qui me fait nommer perceptions et émotions, je lui dis, je suis triste – de ne pas réussir à les nommer, elle me demande, est-ce que tu n’es pas quelqu’un des mots, pourtant ?, puis attends, je t’aide et elle égrène les sentiments, quand ça te semble juste, tu le dis. Quelques semaines plus tard, j’apprends un matin que notre vieille chatte est morte, elle habitait chez mes grands-parents depuis 2003, elle avait 20 ans, bien sûr 20 ans c’est vieux pour un chat, mais il n’empêche que je pleure allongée dans le noir alors que le garçon d’à côté dort encore – tu pleures, fille d’à côté ?! et il lèche mes larmes avant qu’elles n’atteignent l’oreiller. C’est tout ce qui restait à l’enfance.

Petit à petit, je récupère mes forces et mes enthousiasmes, et entre l’idée qui me vient, et sa réalisation, je prends du temps, la laisse grandir au creux de moi, j’attends la fin de ma session de cours pour écrire le mail que je rédige dans ma tête depuis quinze jours. C’est à cause d’Amandine Dhée, à force d’écouter Un podcast à soi, ou Adèle Haenel, à force de lire Mona Chollet, d’apprendre la voix alto de l’hymne des femmes, d’entendre les récits des amies, et d’avoir envie de les relier, à cause de Bruxelles qui me manque pour les soirées qui s’y passaient, que j’écris un mail pour lancer ici une des choses que j’aimais tant là-bas. Je tremble en cliquant sur « envoyer », le cœur battant de silence. Mais bientôt ça ricoche, ça échoe, elles disent oui, elles disent wow, chic, trop bien, merci d’avoir pensé à moi, elles disent pas cette fois-ci mais surtout garde-moi dans la liste. Le lendemain, je raconte à S. que j’appelle depuis le bord du lac, elle me dit, ça te va bien, comme rôle, et c’est une de mes découvertes de la fin d’année, faciliter. En tout cas, c’est en plein dans mes intentions de 2020, même s’il n’y a nulle part où je les ai nommées, sauf peut-être dans l’oreille du garçon d’à côté.

J’écoute Alex Beaupain et la Grande Sophie, j’ai 12 carnets commencés en même temps, et pour des dossiers pédagogiques, je plonge dans les vies de Jules Verne ou de Marie Curie. Quand mon père dit des mots compliqués des médecins au téléphone, je m’interdis d’aller voir sur Internet, je fais le tour du pâté de maisons huit fois le temps avec Lotte de finir la conversation. Je m’inscris à un stage de communication non-violente, j’offre des places pour aller voir Guillaume Meurice au garçon d’à côté, je repense mille fois à F. qui dit, l’amour, ce sont des traversées.

Un dimanche, c’est la chandeleur et un jour palindrome, je mets le garçon d’à côté grognon dehors pour qu’il aille s’aérer, et fais des crêpes véganes qu’on garnit de beurre salé – non mais quelle idée. Un curry de champignons potimarron, une tarte au butternut et au sésame, des roses des sables préparées à vingt-deux heures quarante pour le dernier jour de cours avec les étudiant·e·s. L’une d’elles à la fin de la session m’offre du safran iranien pour me remercier, je ne me sens plus seule, et je peux respirer.