Chaque matin depuis quelques semaines, je me dis que j’écrirai ici à nouveau quand on aura un appartement – quand j’aurai déballé mes cartons, retrouvé mes plantes et mes bouquins, récupéré un vrai lit ; et puis l’appartement ne vient pas, jamais, et les doigts me démangent. Je lis Chez soi, de Mona Chollet, commencé avec le vague espoir que ça déclencherait quelque chose – et elle parle tout à coup page 121 du thé, de sa préparation qui « signifie la possibilité de se laisser glisser dans une durée paisible, celle de la conversation, de la lecture ou de l’écriture ».

Je pense alors que si je n’ai pas de lieu, j’ai quand même malgré tout celui-ci, là où le thé est encore chaud même si je ne viens que rarement coller mes mains contre la tasse. Je corne la page et dans les jours qui suivent, je me répète cette expression, se laisser glisser dans une durée paisible, et c’est exactement ce dont j’ai besoin. C’est le « paisible » qui retient toute mon attention puisque pour ce qui y est de glisser (de déraper), de se laisser glisser dans une durée (de se casser la figure tranquillement), je me sens en plein dedans : ça fait quatre mois de nomadisme non choisi, six d’incertitudes, onze depuis que nous avons pris la décision de quitter Bruxelles, alors oui, la durée, c’est bon. Reste le paisible, cherché à tâtons, comme une grande vue sur les montagnes et le calme qui m’aspire soudain : après des nuits à mal dormir, dix heures de sommeil dans un chalet, enfin.

Ce qui grignote l’énergie, c’est l’attente et les réponses sans cesse repoussées, les trajets et les affaires oubliées, le fait d’avoir besoin de choses empaquetées ailleurs, de se rendre compte qu’on ne se suffit pas à soi-même. D’avoir une clé pour deux, de mélanger tous les codes de toutes les portes, de rester bête devant un immeuble parce que – mais ici je croyais que c’était 6443 ? De se sentir un peu nulle de ne pas réussir à faire sans, à faire autrement, à faire à côté. Pourquoi est-ce si vital d’avoir un endroit où/à habiter ?

Ces quelques mois viennent me rappeler à quel point ma solitude m’est précieuse – ou celle partagée avec le garçon d’à côté, ma tête sur ses cuisses sa main dans mes cheveux, tous nos silences empilés les uns sur les autres, tous nos mots emberlificotés serrés. Alors bien sûr, j’ai ce besoin immense des gens, des ping-pong d’idées, des projets élaborés à plusieurs, des longs coups de fil jusqu’aux amies aimées, des étreintes et de ce sentiment ténu d’être tenue, j’ai cette curiosité des récits des autres et cette envie de partager de grands rires mais je crois ne pouvoir en profiter que lorsque j’ai eu ce temps de latence avant – que je sais que je l’aurai après, ces heures à rêvasser et bouquiner, à remâcher les mots et à faire advenir les pensées.

Alors je chagrine, mais l’été continue de s’éterniser, je fais semblant de ne pas voir les potimarrons sur les étals du marché. À la fois, elle semble infiniment loin, cette saison que j’avais pris l’habitude de vivre en vadrouille et qui cette année a rétréci.

Quelques jours de vélo sur les routes et chemins depuis Lausanne jusqu’à Romans, le ventre rond d’A. qui ne l’empêche aucunement de pédaler, les bivouacs et les moustiques, ce débat pour savoir à quelle distance on peut se mettre d’un noyer, les ravioles au réchaud à bois au milieu d’un parc et la pogne aux pralines avant de prendre des trains pour rentrer. J’étais partie avec noté dans mon carnet « calmer le cœur, faire le vide, agrandir l’espace », je passe les trois premiers jours à prendre de la distance, une expression à retourner dans tous les sens. Nos sacoches ont l’air enfin optimisées, après plusieurs étés à tâtonner. On se souvient d’autres voyages, de nos colis express fabriqués en cartons de récup, parce que vraiment on avait trop emporté, et quelque part, ça me soulage de voir que j’apprends – merci les petites listes d’améliorations à installer faites dans les trains de fin pour contrer le blues de rentrer.

À chaque fois que j’enfourche le vélo, ça sonne le début d’autres aventures ; une pause forcée pour grandement le réparer, une nuit de bivouac urbain après un orage et un restaurant thaïlandais le temps de se sécher, un renard dans un champ – tu l’as vu, tu l’as vu ?, et cette liberté retrouvée de la tente plantée. Cette fois, on n’a presque rien préparé, nos têtes trop occupées par les mille autres choses à gérer, et alors l’itinéraire s’improvise petit à petit, sur des grandes routes qui nous font râler ou de longues pistes cyclables qui nous laissent émerveillés. On s’arrête à Chambéry en ayant écrit à Y. une heure plus tôt pour lui demander si par hasard il était dans le coin (oui), à Grenoble pour s’inviter à un pique-nique – cette fois, on a prévenu la veille.

C’est que l’avant-veille, on avait déménagé, entre 22 h et 23 h 47. Qui nous avait vu monter jusqu’à la S. en poussant nos vélos trop chargés, sur 5 km et 200 m de dénivelé ? J’avais passé le trajet à me demander si ce n’était pas bientôt fini, ces plans de galère, foireux jusqu’au bout, à trente ans, ou bien est-ce que c’était un truc de la vie entière, une façon de fonctionner ? On était arrivé.e.s et on avait posé les sacs à dos dans la chambre, défait les sacoches pour les re-remplir, et le jour du départ, commencé par pédaler jusqu’au box où sont entassées nos affaires pour trouver celles de camping. Alors non, on n’avait rien préparé.

Dans cette semaine sur les routes, j’aime la baignade environ 800 mètres après être parti.e.s, les siestes sous les arbres, les bancs dans les vignes, les dix mille fontaines où passer la tête sous l’eau, le zip de la tente ouvert le matin pour se rendormir quelques minutes dans la fraîcheur, et dans les magasins, le soin mis à inventer notre pique-nique du jour. Et puis les glaces en terrasse, une boîte à livres pleine de DVD, le paysage qui se déroule lentement, les mots, la chaleur et les colères à apprivoiser, le souffle. Un début de nuit, un bord de champ pour enregistrer dans le téléphone un poème et l’envoyer à C. bientôt maman.

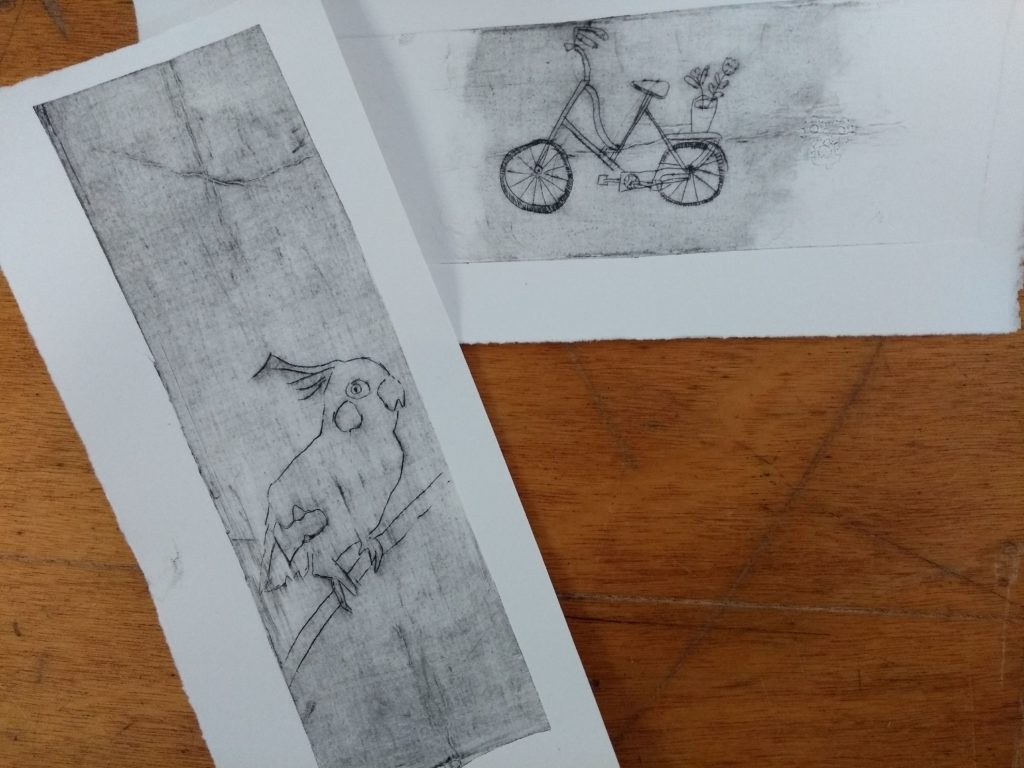

À peine rentrés, je transforme à nouveau sacoche en sac à dos, et à la gare de l’autre bout de la France, les filles arrivent en klaxonnant dans le camion. Ce sont mes chères amies de mots, celles qui rendent si précieuse cette semaine-là ; chacune de nous sur des seuils, chacune en chemin, questionnements, partages, intuitions, étreintes. Un matin avec F., on fait le festival buissonnier pour aller se baigner et écrire au bord de la mer, P. nous rejoint avec sa petite guitare et dans sa bouche, c’est Souchon. La poésie transperce partout, tout comme l’émotion des gens partis, les ateliers, les rencontres et les copains de chaque été, cette attente interminable à la Cale pour nos assiettes de frites et ce jeune groupe de musique à l’énergie folle qui est pile, je crois, ce qu’il fallait. Un après-midi, un atelier de sérigraphie, et cette découverte des gestes, des étapes, de l’encre à enlever, cette surprise du résultat, oh comme soudainement j’aime tout ça.

Avant et après ces escapades, je travaille sur des projets qui m’étonnent et me font prendre de nouvelles directions. J’élargis des horizons et je le fais en confiance, toute bien accompagnée que je suis, alors je dis hello binôme, hello collègue, hello buddy. Je passe d’un projet à l’autre et fais parfois des grands écarts dans ma journée – dossier génocide le matin, dossier babysitting après manger. Ça questionne partout, les façons de travailler, les valeurs, ça pose les choses et ça grandit.

Un jour, je n’arrive aucunement à me concentrer, comme un drôle de pressentiment, un drôle d’air, quelque chose de pas clair. Je décide d’aller chercher le courrier – ce qui implique, dans la configuration actuelle, de prendre le train – et ce jour-là, ce jour-là enfin, il y a cette lettre et mes mains qui tremblent en l’ouvrant, un permis de séjour, huit mois de démarches administratives plus ou moins absurdes plus tard, plusieurs lettres argumentées, voilà, j’ai le droit de rester, de travailler, dans la rue, cette envie de chanter. Et puis à nouveau, dossier génocide le matin, dossier babysitting après manger.

J’attaque trois semaines de cours devant des ingénieur.e.s et alors qu’iels me reprennent sur une bête erreur de calcul mental le premier jour (moi qui adore ça pourtant), je leur réponds que c’est exactement pour ça qu’elleux seront ingénieur.e.s et moi leur prof de langue. Alors que le garçon d’à côté me fait une visite du lieu si labyrinthique, il s’arrête un instant pour lâcher l’air de rien – et j’étais là quand j’ai reçu ton premier mail il y a – mais je ne compte même plus le nombre d’années. Dans la salle où je donne cours, il me dit avoir déjà passé un examen, et c’est drôle à imaginer. Trois semaines de cours, malgré les courtes nuits, les matins encore noirs, et les piles de correction plutôt interminables, je retrouve le plaisir d’être devant une classe, ce petit groupe que je vois se former, les jolies complicités de leur tout début d’Erasmus.

J’ai fêté les dix ans du mien une semaine plus tôt, dix ans (!) pourtant je revois si bien l’été avant, la fracture, le carnet de collages de chroniques du pied ferme, les béquilles, le long voyage au Laos avec Lotte et sa douce amitié, et puis comme toujours, le sac à dos défait aussitôt refait, l’aéroport de Grenoble et les quelques kilos de bagages, l’homme qui m’avait aidée à porter ça sur le campus quelques heures plus tard. Dans l’appartement, le lit une place dans la chambre étudiante, les flyers des concerts sur les murs du salon. La biographie de Camus d’Olivier Todd, empruntée à la bibliothèque, vite ; la vaisselle achetée. J’avais fait un far breton – recette de ma grand-mère absolument pas bretonne – peu de temps après mon arrivée : voilà, du thé, des gâteaux à pâtisser, ce qui fait le chez-soi.

Alors là, nous fêtons les dix ans de ça, avec les ami.e.s de partout, et j’aime ces liens multiples, cette toile tissée entre nous, les discussions à la cuisine, au salon, au jardin, et les groupes qui changent en fonction des moments, l’anglais, le français, une comptine en japonais qu’on est tou.te.s surpris.e.s de se rappeler. Des larmes et des rires, beaucoup, des projets et des questions, des sens qui se cherchent (souvent) et se trouvent (parfois), et tout ce qui nous rend vivant.e.s. Nos silences en guettant les étoiles filantes.

De l’été, il y a encore des aubergines au barbecue, un crumble aux pêches, une maison en pierres à côté d’Aix-en-Provence, une fête pour dix anniversaires d’un coup. Des mûres pas tout à fait mûres, mais complètement deux jours plus tard quand je découvre par hasard que notre itinéraire de vélo passe par le même endroit : « Attends, arrête-toi là, là, quelque chose me dit qu’on va y trouver du goûter. » Une table en fer blanc, des lunettes de soleil, des chevreuils dans un jardin.

Un manuscrit posté, les coucous d’un perroquet, les doigts croisés. Des vers de Ronsard auxquels répondre, et les nouvelles des cop.a.in.es à vélo autour du monde. Un poème fondu chaque jour depuis presque deux mois, et donc, de bric et de broc, récapitulons, du thé, des mots, du chocolat – et ce projet d’envergure : faire de n’importe quel endroit une chambre à soi.