Je sais qu’en juin, nous sommes partis en voyage, que nous avons fait des centaines de kilomètres en stop (ou même mille), vu plein d’autres autostoppeurs en gilets fluo à Porte d’Orléans qui faisaient la course alors que nous voulions simplement sortir de Paris. Je me souviens d’un chauffeur de poids lourds avec sa femme en route pour un mariage, de la petite aire minuscule dont une enseignante nous a sortis, d’une attente de deux heures et demie vers Vierzon alors qu’il faisait si chaud. Le garçon d’à côté était allé chercher des Mister Freeze que nous avions mangés devant la boutique, une glace contre le découragement, une gamine demandait à son père, pourquoi ils ont des panneaux, les gens ? Puis à nous, vous avez écrit quoi, là ? et enfin, ah, désolée, nous on est trop d’enfants avant qu’on aperçoive les quatre autres têtes blondes pousser la porte. Je me souviens demander désespérée à toutes les voitures de l’aire, et finalement partir avec un homme qui vivait en caravane et allait encore plus loin que Clermont.

Dans le soir, mes grands-parents arrivent pour finir la route, bientôt, après les virages, la grande maison, le jardin plongé dans la nuit que je montrerais au garçon d’à côté le lendemain, la chambre au sous-sol, les cousines, les oncles et tantes, la soupe chaude et la tarte à la tomate, les premières cerises. Le lendemain, il écrit dans une grille les prénoms des gens qu’il s’apprête à rencontrer, et nous établissons les règles pour qu’il puisse cocher. Il me glisse que c’est bien le premier repas de sa vie avec un trou normand, et ça me fait rire, parce que de mon côté je ne compte plus. Il y a des parties de pétanque et le filet de badminton qu’on monte dans le jardin, le soleil de plomb, les balades, les siestes dans les champs, les fleurs sauvages, le tour du potager, du soleil qui vient dorer la peau, et des mots, des mots, un repas sous les arbres, les cousines qui grandissent, les discussions qui changent.

A Lyon, ma mère a acheté des ravioles comme à chaque fois que je rentre parce qu’elle sait que j’adore ça ; nous faisons des tests de Psychologie magazine pour rire, mais n’empêche que nous en parlons ensuite jusqu’à tard, très tard. Le matin, la lumière filtre à travers les volets dans la chambre de ma sœur qui elle est à l’autre bout du monde. Lyon va vite, nous déjeunons avec mon père qui raconte des blagues, nous montons à Fourvière pour revendre un billet de train et être seuls un peu, et puis nous embarquons ma chère K. sur le campus pour aller voir la finale de Ma thèse en 180 secondes, parce qu’il y a M. qui parle. Je m’étonnerai toujours de ce qui se passe avec M. et en même temps pas, c’est comme si c’était normal d’être dans cette ville-là un seul jour, et le même, alors qu’elle vit à Budapest et moi à Bruxelles, et qu’on s’est retrouvées déjà au Kirghizstan en Slovénie en Hongrie au Mans et à Paris, alors que j’ai déjà squatté chez ses parents dans le sud sans qu’elle y soit, alors que, mais la vie quoi.

Nous repartons déjà, le lendemain ne ressemble pas à grand-chose, à moitié sur la route sans pouce en l’air, à moitié en attente, et moi à moitié fatiguée, à moitié (plus ?) chiante. Nous arrivons à la Base comme il l’appelle, ses fondations, tout – ou beaucoup de – ce qui fait qu’il est lui. Nous partons randonner dans la montagne avec A. aussi, mais l’orage et les grêlons nous rattrapent, nous sommes recroquevillés sur le chemin, l’eau ruisselle devant nous et je suis frigorifiée, je n’en mène pas large dans toute cette nature et son immensité. J’aime leur présence juste là, elle est rassurante, posée. Un chocolat chaud quand nous arrivons en bas, et une tarte au citron à la maison. Le lendemain, nous sommes trois à être habillées des mêmes couleurs, nous prenons une photo devant l’église. Il y a des bougies à allumer et je regarde le garçon d’à côté son tout-juste-filleul dans les bras, je chante mais j’entends trembler ma voix. Plus tard, il y a une maison à la bibliothèque ronde et un atelier DIY de sushis. Au matin, on plante la petite tente du garçon d’à côté dans le jardin, juste pour imaginer un peu que ce serait l’été, voir si on tient dedans, E. a cuisiné, nous mangeons de la tresse au petit-déjeuner, avec sa confiture du délice cerise-citron. Et puis, après avoir embrassé tout le monde, je repars, le garçon d’à côté me dépose à l’entrée de l’autoroute, le paysage est fou, les montagnes suisses, je repense à mes photos de l’an dernier, de la série il y a pire comme vue pour faire du stop, et il y a ce couple qui ne savait pas où aller marcher, mais du coup ils veulent bien aller dans ma direction, et puis ensuite l’attente, et puis les sauts de puce, et puis finalement, à la pompe à essence, la plaque d’immatriculation qui me fait bondir, et la place dans la voiture, avec l’arrière-grand-mère, la petite-fille et l’arrière-petite-fille dans la même voiture, et l’émotion de cette conversation-là, et ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu ça, ça me fait un bien fou, comme si je touchais à nouveau exactement pourquoi je choisissais ce moyen de transport. Après Genève, la conductrice me dépose tout au bord de là où je vais, et je retrouve ma Lotte dans la rue, elle est estivale et joyeuse, et une fois chez elle, nous parlons parlons parlons jusqu’à tard, nous nous racontons et nous faisons comme souvent la liste de ce dont il faudra encore parler le lendemain, avant de nous séparer une nouvelle fois. J’essaie de la voir dans chacun de ses appartements, trois différents cette année, je voudrais au moins garder cette régularité.

Et puis le lendemain, je repasse à Lyon, déposée par un Italien marié à une Bosniaque, qui habite en Autriche et travaille pour une entreprise allemande, une discussion tout en français, passionnante et gaie, grande du monde ouvert et des liens à tisser. Je vais de place en place pour boire des verres avec les copains, et le soir, j’achète des abricots, des pêches et des framboises pour faire une salade de fruits en arrivant chez Z&M. Je me demande si je les reverrai avant qu’ils ne soient trois, mais j’espère, quand même.

Depuis Lyon, il faut reprendre le chemin de Bruxelles, j’ai demandé à Mam si je pouvais m’arrêter chez elle pour couper la route, même si je m’aperçois plus tard que ça ne le coupe pas du tout, 120km puis 700, on a vu mieux réparti. Il y a ce vieux Corse qui traverse la France pour aller voir sa petite-fille et a une covoitureuse à l’arrière, et qui me dépose au péage après m’avoir donné envie de voir son île. Je suis donc à Chalon en deux heures, je passe l’après-midi à écrire une lettre que depuis, je n’ai toujours pas postée. Le soir, quand je rejoins Mam, nous allons voir des collégiens chanter à m’en mettre des frissons à plusieurs reprises, et autour d’une salade de tomates mozzarella, nous reprenons le cours de nos vies, et nos récits. Le lendemain, elle me laisse dans la bonne direction avant de partir travailler, et nous nous souhaitons un bel été – peut-être nous y retrouverons-nous, à Tours qui sait ?

Ma première voiture est conduite par un homme d’affaires qui me parle de mondes que je ne connais pas, de salaires annuels qui ne m’évoquent rien, mais j’aime que ces gens aussi s’arrêtent, ça me redonne confiance. A Dijon, je saute sur une caravane immatriculée en Belgique, et fais 500 bornes d’un coup avec un couple qui n’avait jamais fait ça, prendre quelqu’un en stop, la discussion est belle, nous mettons en commun nos victuailles pour le repas de midi, et ils me déposent à 100km de chez moi. Après l’homme qui m’emmène à la station suivante pour être mieux placée, je monte en voiture avec des Albanais. Quand nous arrivons à l’aéroport de Charleroi, le conducteur me dit, si tu n’es pas pressée, on passe juste prendre quelqu’un, et après, on te dépose à Bruxelles, même si leur direction, c’est Metz, puis Lyon. Alors il y aura ça, un détour de 120km, il me dit, bah, sur 2000, c’est pas grand-chose, et certes, vu comme ça, mais quand même, je n’en reviens pas, et je descends à la gare du midi, hébétée, reconnaissante, chamboulée.

Me voilà au même endroit, treize jours plus tard, la peau un peu plus dorée, des souvenirs à organiser, des rencontres à ancrer et des choses à décanter. Ce voyage aussi, c’était de grandes questions : pourquoi y’a-t-il des choses que j’arrive bien mieux à supporter lorsqu’elles m’arrivent et que je suis seule plutôt que quand elles nous arrivent à deux, où je me sens alors remplie à ras-bord d’une culpabilité ? Est-ce que c’est lié à la capacité à prendre soin de soi ? Quelle place se fait-on, quelle place garde-t-on, comment fonctionne-t-on à deux, comment peut-on aimer autant, et et et, et ça se prolonge au retour, est-ce qu’on habite ici, est-ce que ce qui est bon pour moi est bon pour lui, comment, enfin, pourquoi, mais, déjà, je, ne, sais, pas.

Au milieu des questions aussi présentes que les évidences et après notre voyage à nous, il y a les voyages des autres, et tous les copains de passage. P. avec qui le garçon d’à côté fait des expériences scientifiques pendant une semaine qu’ils me racontent quand je les rejoins le soir, M&T en stop depuis la Slovénie parce que T. doit passer un entretien aux Pays-Bas, et qui s’arrêtent ici, alors qu’en avril nous nous étions dit à dans cinq ans, probablement, K. avec sa fraîcheur et ses récits, Ch. que je ne fais qu’apercevoir dans des jours brumeux de ma tête, mais la troisième fois sera la bonne, peut-être.

Entre les visites, nous cherchons, guettons parfois, nos moments calmes, les heures à être juste deux et à lire la même chose en même temps avant d’en parler en long, en large, en grand, les matins où je travaille dans le radeau alors qu’il se rendort encore un peu. Un week-end, je l’emmène au Rouge-Cloître, pour qu’il voie les beaux lieux qui me donnent envie d’être là, et nous restons allongés un long moment sous les arbres à regarder le ciel. Nous planifions notre prochain voyage à la terrasse du Novo, nos sacs remplis de victuailles achetées aux Tanneurs le dimanche matin. On fête les 6 ans de Cass’ au parc, en faisant une course d’œufs durs et en crachant des noyaux de cerise le plus loin possible. Je rajoute une caisse à ma bibliothèque pour ranger tout ce qui s’empile, je skype longtemps et de manière tout à fait impromptue avec ma petite soeur en Autstralie, je fais de la mise en pages pendant un tas d’heures d’affilée pour un chouette livret et des remplacements au boulot n°1, j’anime les derniers ateliers d’écriture sur le train, avant de souhaiter deux beaux mois à ceux qui viennent à chaque fois et demandent, tu nous préviens quand tu recommences, hein ? Un matin, on se réveille et c’est l’été, un autre et c’est juillet, encore un autre et c’est onze mois depuis que, tu sais.

Voilà, c’est juillet, le garçon d’à côté est parti vadrouiller avant moi, on s’est dit au revoir en bord de route, une minute volée au matin avant de le voir s’éloigner en trottinette ; la veille dans la caravane prêtée par le hasard, je lui avais lu un texte écrit quelques heures plus tôt à peine, qui disait le corps et la carte, carte du tendre et corps aimé, et je me suis souvenue de mon rêve lors de notre première nuit dans le radeau en face du paquebot, ça m’a paru loin, très. Il est parti, donc, au téléphone maman me dit oh, il t’a abandonnée ! et je lui fais remarquer qu’on ne s’appartient pas, que j’arrive à être sans lui aussi, heureusement. Mais quand même, je dois bien le dire, c’est un peu long. J’essaie de retrouver ce que je faisais quand j’étais seule : je demande à ma coloc des conseils de films très beaux mais très tristes que lui n’aime pas regarder, je mange beaucoup d’épinards et je me lève tôt le matin pour le plaisir.

C’est juillet paraît-il, j’aimerais un peu plus d’été que ce que Bruxelles offre ces jours-ci, gris pluie, blanc sale des nuages, j’ai des envies de soupes froides à la courgette et à la sauge et de tartes à l’abricot, de verres de rosé et de balades à vélo. Je m’obstine à préparer du thé glacé aux fruits rouges quand même chaque matin, et des salades composées différemment à tous les repas. Le soleil me manque sur les épaules, les lectures du festival qui devraient se faire dans les parcs et sous les arbres se font souvent dans les bibliothèques où l’on trouve refuge. C’est quand même bien, les sourires des gamins, les yeux émerveillés devant le papier qui se plie origami, les voix qui se mêlent à la mienne quand je propose des livres chansons, les choses qui les font rire, et les poèmes. Une fois, il y a un texte que je n’ose pas lire même si je l’adore, Machin-Truc-Chouette, chez Rue du monde, finalement, ce sont les filles d’une dizaine d’années qui l’attrapent sur la bâche et me le tendent, me le réclament. Leurs tresses qui se balançaient dans tous les sens s’immobilisent quand j’ouvre l’album. Elles se calment, attentives, hypnotisées. A la fin, elles disent, c’est beau, c’est vrai et c’est beau, merci, je vais m’en rappeler, et elles repartent jouer.

Je réfléchis beaucoup à ce statut d’indépendant qui me pèse plus qu’il ne me donne l’impression d’être libre, et j’envoie des lettres de candidature un peu partout pour essayer d’inverser la tendance. Un après-midi, j’entre dans un musée pour un projet qui commencera à l’automne et prendra place au cœur de l’hiver, qui mêlera ateliers d’écriture et apprentissage de la langue, le tout autour d’œuvres et de surréalisme, et j’aime ces choses qui se préparent. Trois jours plus, j’ai un entretien avec une autre chouette personne, et j’apprends presque juste après que je travaillerai la semaine prochaine avec des enfants, des tout-petits auxquels apprendre ma langue ; je me réjouis en même temps que j’appréhende un peu, je révise mes comptines et ce week-end, je fabriquerai une marionnette pour m’accompagner. Au travail n°1, j’ai un groupe de débutants complets, je me sens souvent clown, avec mes grands gestes, mes mimiques et mes jeux. L’air de rien, leur soif d’apprendre est un plaisir, et les entendre échanger trois phrases en français avant le début du cours aussi.

Ces jours-ci, il n’y a pas que les vêtements que je superpose, mais les souvenirs aussi. Je trie les fichiers de mon ordinateur et je retombe sur un mail de J. d’il y a deux ans et demi, une réponse si posée à ma tête si désordonnée, et je pleure pareil tant il y a là-dedans de pistes qui restent inexplorées. Je repense au voyage d’il y a un an, j’ai en filigrane l’avion depuis le Kirghizstan, la claque qu’a été Istanbul, mes frayeurs et mes jours grandioses, les énormes averses de Sofia, les jours à Belgrade avec Dom, ma nuit à la belle étoile dans un champ de maïs en n’en menant pas large, mon fabuleux bout de Bosnie, et toutes les voitures de passage, les retrouvailles avec C. à Zagreb. C. me manque elle aussi, j’ai à mon trousseau les clés du garçon d’à côté et celle de son bureau à elle, je fais des combos, passe récupérer le courrier et mon vélo, deux lieux pour deux qui comptent, j’ai hâte qu’on se rejoigne tous les trois et des rires à ce moment-là.

Bruxelles est pleine de touristes, de gens tête en l’air et cartes à la main. On me demande souvent une direction. Je réfléchis, et indique, merci beaucoup, mais de rien. Moi aussi je cherche un peu mon chemin.

***

Les pages photographiées sont extraites de :

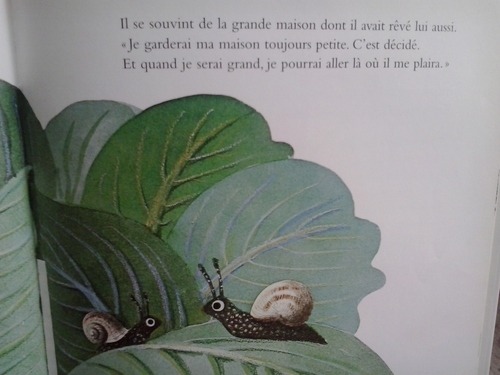

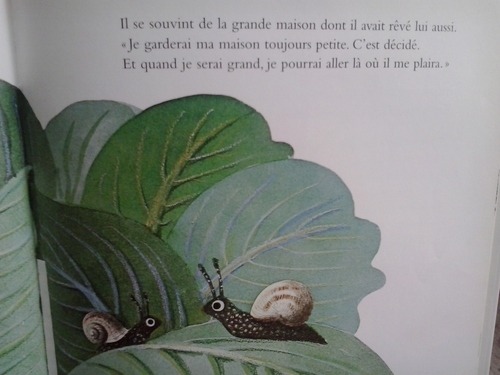

La maison la plus grande du monde, Léo Lionni

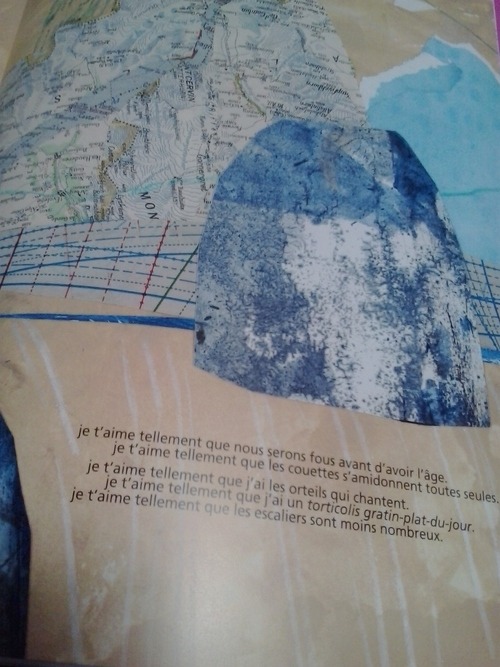

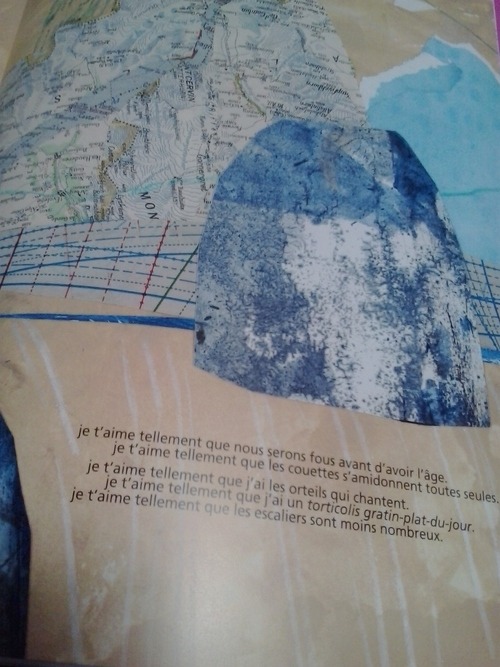

Je t’aime tellement que, Anne Herbauts

Amélie grain de folie, Agnès de Lestrade

Prendre le temps, Maud Roegiers

***